精神科医・斎藤環、「不登校が長期化してひきこもり」でも焦らない支援の有効性 再登校や就労など社会参加ではなく自律が大切

学校文化に残る「昭和の非行少年対策」モデル

第二次ベビーブームの1973年、日本の出生数は209万1983人だった。これをピークに減少の一途を辿っている。2018年時点では、2040年の出生数は74万人程度まで減少すると見られていたが、2024年の出生数は70万人を割る見込みだ(厚生労働省「人口動態統計」)。

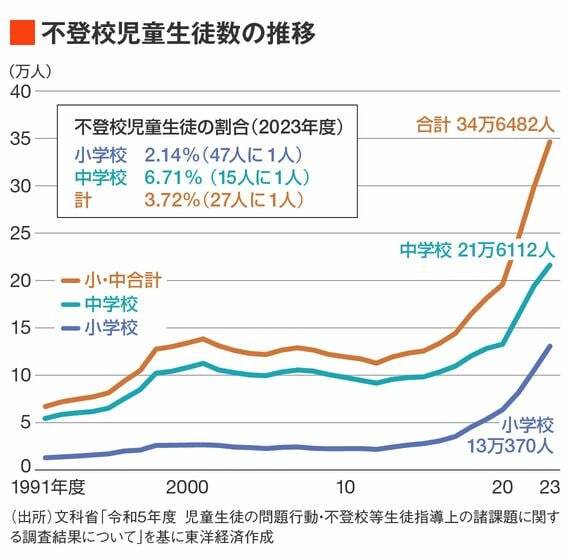

少子化が急激に進む一方で、増加の一途を辿るのが不登校。不登校児童生徒の数は11年連続で増加し、過去最多の34万6482人となった(文科省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)。

なぜ、これほどまでに不登校は増え続けているのだろうか。不登校や社会的ひきこもりの支援と研究を行ってきた精神科医で筑波大学名誉教授の斎藤環氏は、「異常事態が10年以上続いている」と話す。

たしかに、2013年から不登校は徐々に増えはじめ、多い時で前年より2万人増、コロナ禍の2020年以降は前年より5万人近くも増えている。

「これは文科省をトップとする学校教育システムが制度疲労を起こしているからだと考えている。社会は変化しているのに、いまだに学校の指導方針は昭和時代の少年非行予防対策モデルに縛られ、アップデートできていない。少年の犯罪検挙件数は減少傾向にあり(法務省「令和5年版犯罪白書」)、反社会行動は減っているのに、学校では今もなお『問題行動を起こさせない』指導方針を守り続けている」(斎藤氏、以下同)

不登校の増加については、家庭の教育環境の変化などを挙げる専門家もいるが、社会全体の変化からすると影響は軽微だと斎藤氏は言う。中でも問題視しているのは中学校だ。実際、不登校の児童生徒数は、小学6年生から中学1年生の間で激増する。

「『問題を起こさせない』指導の典型が無意味な校則。ほかにも部活動の強制参加や年功序列が原因で、一部の生徒は息苦しさやストレスを感じている。本来ならクラス制の撤廃が理想だが、生徒管理という点で非常に効率的なので、今後もなくなることはないだろう。中学校に行けば、勉強だけでなく対人スキルの獲得や人格形成、スポーツの機会もある。不登校になるとそのすべての機会を失うことになってしまう。競争的な教育環境で言えば、韓国や中国よりはマシという相対的な見方もあるものの、学校がもっと魅力的な空間になることが望ましいと考えている」

不登校当事者へのアンケートから見える原因

これまでの歴史とその規模から、すぐに変わるのが難しい学校文化だが、国の姿勢も変化しつつある。

2016年に教育機会確保法が成立し、不登校は問題行動ではないことが広く周知されるようになった。さらに2019年には文科省が、不登校児童生徒への支援のあり方について「再登校を目標としない」ことを明言した。

もともと不登校は、児童生徒個人の問題という捉え方をされてきた。それは毎年、文科省が行っている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」でのアンケート結果に起因していると斎藤氏は指摘する。

「これは各学校の教員が記入し、文科省が取りまとめる形で行われている。不登校の原因として、おそらく回答の選択肢に“無気力”が入っているので、教員の立場ならつい“無気力”を選んでしまいがちなのだろう。最近になって、やっと“無気力”の選択肢は問題視されはじめたが、『不登校=児童生徒個人の問題』という認識の広がりに寄与してきたと言える。一方、2020年度に文科省が実施した当事者への調査では、主なきっかけとして、①先生のこと(先生と合わなかった、先生が怖かった、体罰があった)29.7%、②友達のこと(いやがらせやいじめがあった)25.2%、③勉強がわからない22.0%となっていて、これは臨床実感に近い。最初から当事者の調査をしておくべきだった」