精神科医・斎藤環、「不登校が長期化してひきこもり」でも焦らない支援の有効性 再登校や就労など社会参加ではなく自律が大切

とはいえ、何が不登校の原因なのか、子ども自身が話してくれることは少ないだろう。今は、「学校に無理に登校させない」対応が一般的になってきているが、長期化した場合はどのように対応したらよいのか。

「不登校には外的要因があることが多いので、しっかり見極めて対策を立てることが大切だ。お子さんに頭痛や腹痛、対人恐怖症などさまざまな症状が出ている場合は病院(精神科)へ行く。ただ、不登校対策ができる病院は少ないので、まずは親御さんだけで相談に行くことをお勧めする。『本人を連れてきて』という病院も多いので、事前に家族相談をやっているか確認するのがいいだろう。親御さんの家族相談を経て段階を踏み、必要に応じてお子さんも病院に連れていくといい」

一方、症状がない場合は、やはり学校に相談だ。学校側も、不登校の子がいたら家庭の状況を調べてほしいという。

「虐待を含む家族の関係が考えられるのであれば虐待放置になるため、児童相談所を巻き込んで改善を図る必要がある。何が不登校の原因か、本人は簡単には教えてくれないので、学校が問題と考えられる場合は親が、親が原因なら学校が動くしかない」

学校文化が嫌う「被害・加害」の認識を

例えば、不登校の原因がいじめの場合、学校や教員はどう動くべきなのだろうか。斎藤氏は「“お互いに謝って一件落着”といった茶番はやめてほしい」と釘を刺す。

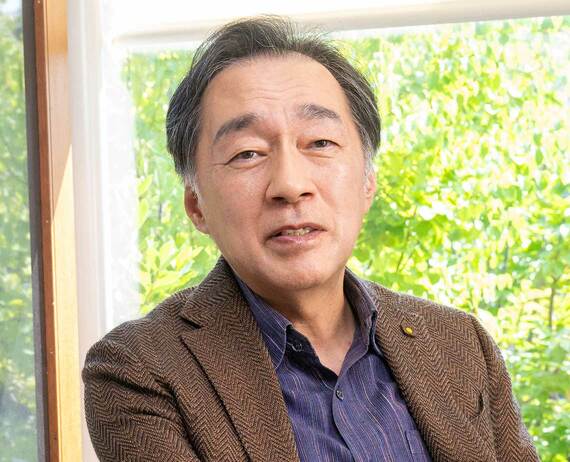

精神科医、筑波大学名誉教授、つくばダイアローグハウス院長

筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学・病跡学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』ほか多数

(写真:本人提供)

「何より優先すべきは被害者のメンタルヘルスのサポート。その一環で重要なのが加害者の謝罪で、しかも2回必要だ。いじめが起こった直後の謝罪は、被害者はパニック状態なので謝罪を受け止めることはできない。なので、1回目は謝罪したという事実を残すためのもの。その後、被害者が落ち着いたタイミングで、安全な場を設定し、教員も立ち会って加害者が再度謝罪をする。被害者の安全を守るために、加害生徒のクラス替えや転校、出席停止なども検討する。犯罪的なものを除けば、必ずしも加害者に『厳罰』は必要ではないが、被害者ケアの延長線上で加害生徒の一定の行動制限はあってしかるべき。本来は、被害者のサポートを優先すべきなのに、加害者の『指導』を優先させてしまう学校が非常に多い。これも非行対策モデルの弊害と考える」

斎藤氏は、2021年に旭川市の女子中学生がいじめを苦に自殺したことを受けて、市が立ち上げた「旭川市いじめ防止等対策委員会」の委員を務めた。その経験から、「いじめ対策は形式化できる。マニュアル化して一律の対応にすべき」と話す。

「学校現場は被害と加害という言葉を嫌う。しかし、いじめには被害者と加害者がいるという認識が広がらなければ、被害者のメンタルヘルスのサポートも、加害者対策もできない。教員の多くは『加害者やその親はクレーマーになりやすい』と考えて怖がり、被害者に『少しお休みしては?』などと泣き寝入りを強いがち。本来は教育委員会がいじめ対策のガイドラインを作るべきだが、教育委員会も被害や加害という言葉を使いたがらない。そこで、最近では市役所の中にいじめ対策の部署を設ける自治体もある」