私立学校も義務化「合理的配慮」、多くの経営層に欠けている「コンプラ」の視点 進学フェアで門前払い、交渉できないケースも

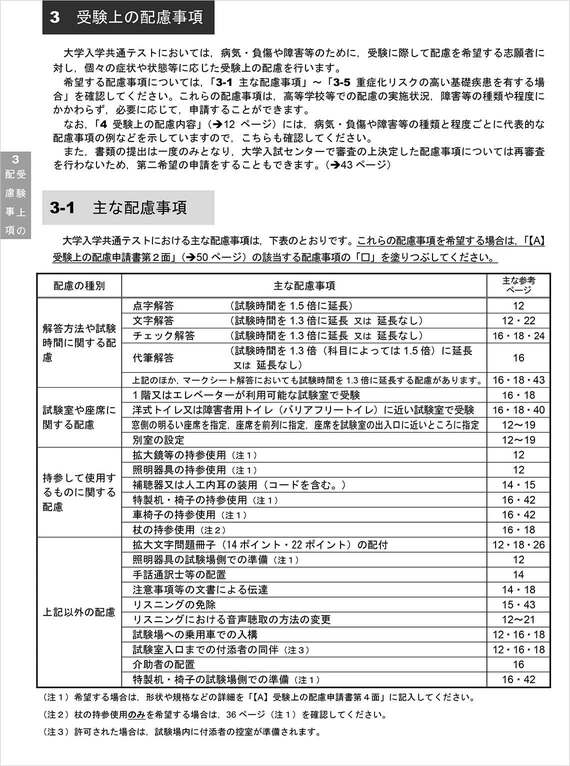

(出所:大学入試センターHPより)

また、前述のように障害者差別解消法には「その実施に伴う負担が過重でないときは」と明記されており、学校は求められた配慮をすべて受け入れないといけないわけではないが、配慮の提供が難しい場合は申請者への説明が必要だ。おそらく、こうした法律が示すことの理解がきちんと浸透していないから、トラブルが起こってしまうのだろう。

学校側のコンプライアンス意識にも課題がありそうだ。事例1・2のような対応で問題なのは、学校が合理的配慮の交渉自体を拒否していることだと菊田氏は指摘する。

「合理的配慮の交渉を拒否することは法律違反、コンプライアンスの問題。私立学校もこれまで努力義務はあり2024年4月から義務化されることはわかっていたのだから準備をしておくべきでした。私立学校には補助金が支払われているので、合理的配慮を拒否する学校になぜ血税が使われているのかと批判されてしまうリスクもあるわけですが、丁寧な対話が経営の観点からも重要であることを理解している経営層が少ないように感じます。また、合理的配慮を求める側も、法律では前例がないことを理由に学校側が断ってはいけないこと、合理的配慮がなされない理由を聞く権利があるということを知っておくことは重要であり、何を根拠にどんな配慮が必要なのかをきちんと交渉する力が求められます」

なぜ私立学校は合理的配慮の提供を敬遠するのか?

一方、私立学校にも事情があるようだ。私立学校の内情に詳しいB氏は、「合理的配慮が必要な子は学習障害だけではなく、ASDやADHDなどさまざま。しかし、私立学校は人件費など経営上の問題から支援学級の設置は厳しく、特別支援教育のスキルを持った教員も少ないので、対応が難しいのです」と明かす。

また、保護者からの反発を恐れている面も大きいという。

「発達障害のお子さんが、その特性からトラブルを起こすことも少なくありません。小・中学校時代に発達障害の子から暴力を受けるなど何らかの被害を受けて『もう関わりたくないので私立を受験した』というお子さんや保護者は一定数いるので、そうした家庭の反発を招きたくない学校は多いのでしょう。また、学校側は発達障害のある子がいじめの加害者になった場合、被害者を守りながら加害者の特性に配慮するという難しい対応が求められますし、逆に発達障害の子がいじめ被害に遭うことも。手厚い配慮をする私立学校もありますが、トラブルの頻発で志願者が減るのを恐れる学校のほうが多いのだと思います」(B氏)

しかし、こうした背景を踏まえても「合理的配慮を知らない、交渉を拒否するといった対応はコンプライアンス不足」だとB氏は指摘する。

法改正前に「条例」で合理的配慮を義務付けた東京都の現状

私立学校における合理的配慮の提供の現状を行政はどう見ているのだろうか。東京都 生活文化スポーツ局 私学部 私学行政課 課長の福本卓也氏はこう話す。

「東京都では、障害者差別解消法改正前の2018年に『東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例』を施行しています。これは障害を理由とする差別を解消するための必要な体制整備を目的に定められたもので、都内の民間事業者に合理的配慮の提供を義務付けるというものです。この条例の制定以来、東京都としても合理的配慮を含めた人権についての研修会等を私学向けに行ってきました。しかし、条例や法案の内容を説明するだけではなく、さらなる周知が必要だと考えています」