「80倍楽になった」iPadとの出合い、文字が書けない慶応生が語る「合理的配慮」 個別最適な学びを保障する学校や教員の姿とは

宇宙物理学の話はわかるが「自分はバカだと思っていた」

現在、慶応義塾大学環境情報学部4年生の菊田有祐さん。学習障害のある彼は、読み書きに困難のある子どもの支援を行う「一般社団法人読み書き配慮」代表理事の菊田史子さんの長男だ。史子さんには母親と支援者の立場から合理的配慮について語ってもらったが(史子さんのインタビュー記事はこちら)、今回は当事者である有祐さんに話を聞いた。

学習障害と一口に言っても、抱える困難は人によって異なる。有祐さんは自身の学習障害について、こう説明する。

慶応義塾大学環境情報学部4年生

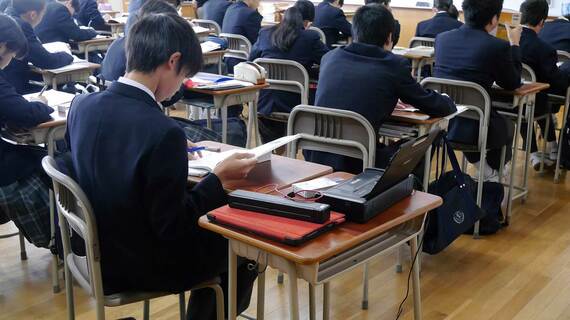

読み書きに困難があるが、小学校高学年から読み書きにタブレットを使用する合理的配慮を受け始め、そのまま地元の公立中学に進学。高校入試では、時間延長などの合理的配慮を受け慶応義塾高校に合格。現在は慶応義塾大学環境情報学部に在籍

「僕の場合“読み”のスピードは遅いですが、つらくありません。一番困難なのは“書くこと”です。文字を書くための労力が大きく、文字を書くことに集中すると、『次に何を書こうとしていたんだっけ』となってしまう。脳のリソースを書くことに大幅に割いてしまうため、考えることができなくなってしまうのです」

有祐さんは幼稚園児の頃、医師からASDとADHDと診断を受けており、医師は母である史子さんに「この子は学習に問題が出てくるかもしれない」と伝えた。しかし、それがどういうことなのか、本人も母である史子さんも、当時はよく理解していなかったという。

「自分は勉強ができないのか、文字が書けないのか、その区別がついていませんでした。自分はバカだと思っていましたし、先生も僕のことを勉強ができないやつだと思っていたでしょうね。算数も暗算なら3桁×3桁くらいまでの計算はできるのですが、文字が書けないから筆算ができない。だから、自分は計算能力がないと思っていました」

書くことの困難は、学校の学習の困難さにつながっていただけでなく、学校生活の難しさにもつながっていたようだ。

「文字が書けないのと、コミュニケーション能力が高くなかったこともあって、いじめられたこともありました。親も、『なんでこんな子が通常学級にいるんだ』とか言われていたみたいです」

学校でさまざまな困難に直面していた有祐さんは、主治医の「好きなことを学びなさい」という勧めで、個人指導の塾に通うようになった。それは学校の勉強を補強する内容ではなく、有祐さんが興味を持った宇宙物理学の話などを理工系の大学院生にしてもらうものだった。