「広島の教育をよりよいものにしていくために、教育委員会のカルチャーを変えてほしい」という知事の依頼(『子どもが面白がる学校を創る』〈日経BP〉)に応えた平川氏の取り組みは、ある意味現場に緊張感をもたらしたかもしれませんが、全ては子どもたちの幸福のためだったのだとインタビューを通して感じました。

最後のオセロの角は公立高校の入試改革

そんな平川氏が最後に取り組んだのが、公立高校の入試改革です。全国的に公立高校の入試には、内申書の提出が不可欠です。そして、この内申書が子どもたちを縛り、周りの顔色をうかがい自分の意見を言わないマインドを育てる原因になっている面があります。平川氏自身も校長時代に、そんな高校入試の弊害を感じていたと言います。

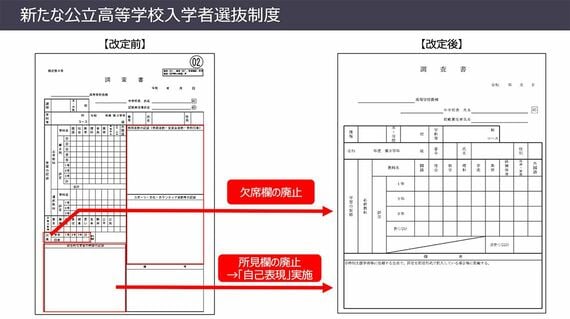

そして2019年9月に、高校入試改革を発表。内申書の欠席と所見の欄をなくすこと。代わりに自己表現の導入を実施したのです。

この改革の狙いは、広島県の15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力を示すこと。自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力を身に付けることが、子どもたちが将来自己実現するために欠かせないステップであると平川氏。

2023年から実施されたこの入試を受けた生徒のアンケート結果では、回答した者の94%が、自己表現について肯定的な回答を寄せており、「自己表現」の実施によって、生徒たちが自己を省みることや将来を考えること、表現活動の更なる充実につながっているという意見や、高等学校においても、夢が明確になって入学しているので、探究学習につながりやすいといった声も寄せられています。広島の入試改革は、子どもたちの主体性を育むことに貢献しているようです。

最後に、教育に携わる人々へのメッセージをもらいました。

「教育が変わらないと社会は変わらないし、社会が変わらないと教育が変わりません。でも変えられないと思っていた入試も、おかしいと声を上げることで変えることができたのです。変化を起こすのは民意です。教育をよりよいものにしていこうというムーブメントを皆で起こしていきましょう」

子どもたちの幸せと、よりよい社会を実現するために、皆さんはどんな教育を望みますか。

取材を終えて、広島県出身のある母親がこう話すのを聞きました。「広島はもともとすごく保守的な県民性です。その風土の中で次々と新しいことが始まってびっくりしました。取り組みはすばらしいと思う一方で、我が子の学校は相変わらずだ」と本音を語ってくれました。

改革を進めるために、まずはモデルとなるショールームを作ったという平川氏ですが、今後その取り組みがどこまで定着し広がっていくのか、それは保護者や当事者である子どもたちが何を望むのかということ次第かもしれません。広島の教育が子どもたちのウェルビーイングを高める方向に前進することを期待しています。

(注記のない写真:cba / PIXTA)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら