スマホが学力を「破壊」する、成績不振は勉強不足や寝不足ではなかった新事実 中高生4人に1人が「ネット依存」の恐ろしさ

自己管理能力を育て、スマホ依存に立ち向かう

スマホが子どもたちの脳や学力へ与える悪影響を防ぐためには、どのような取り組みが考えられるでしょうか。私たちは、子どもの自己管理能力を育てるスマホ依存改善プログラムとして、公立小学校の児童349名を対象に、約6カ月間の取り組みを実施しました。

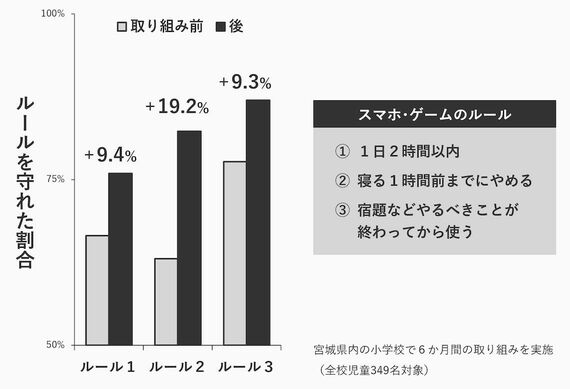

まずは夏休み明けの全校集会で、スマホとゲームが学力や脳の発達へ与える影響について児童に説明しました。その後、スマホとゲームとの付き合い方について各学級で話し合ってもらいました。次に、各学級の代表者2名を集めた会議を開き、学級会で得られた意見をもとに学校全体のルールを定めてもらいました。児童の話し合いの結果、スマホとゲームは「1日2時間以内」「寝る1時間前までにやめる」「宿題などやるべきことが終わってから使う」という3つのルールが定められました。

年度末にかけて、自分たちで決めたルールをみんなで守って生活してもらい、自己管理能力の育ちを見守りました。取り組みを進めるうえで重要なのは、子どもたちの主体性を尊重することです。親や教師から無理矢理押し付けられたルールではやらされ感が大きく、子どもたちが自分事として捉えられません。教師はできる限り口を挟まず、添え木のような役割に徹することが求められます。

分析の結果、取り組み前後でルールを守れる児童の割合が約10~20ポイント増加していました。

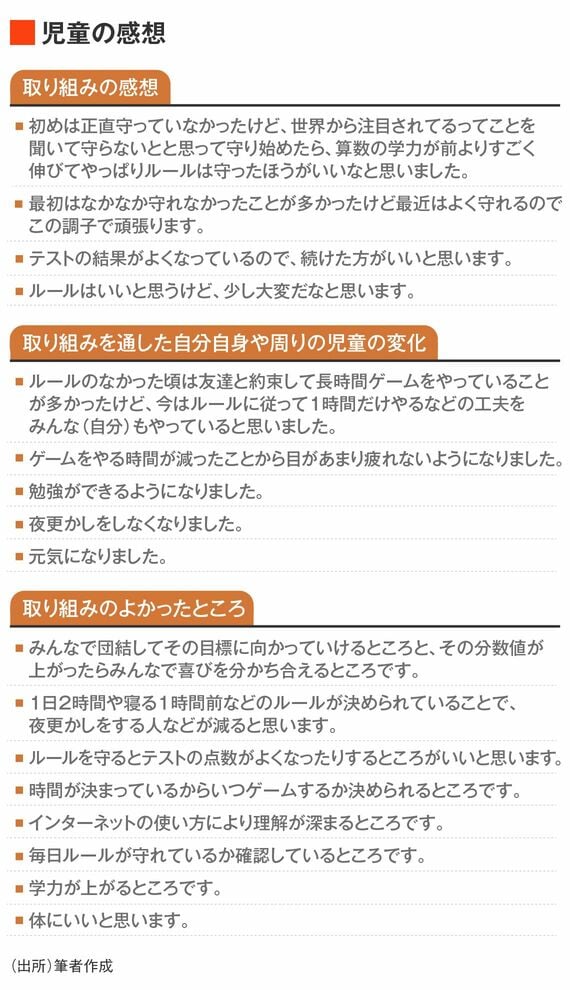

また、インターネット依存傾向の児童の割合も減少していました。児童の感想では、自己管理能力の育ちや、学習面への良い影響を実感している意見が聞かれました。また、同じ立場の人と互いに支え合うピアサポートの要素が取り組みの成果に繋がっていることもうかがえました。

このように、スマホに依存することなく、便利な道具として活用するためには、前頭前野を鍛え、自己管理能力を育てることが大切です。急速に進歩を遂げる科学技術に対して、人間の「心」も共に進歩しなくてはならないのです。

(注記のない写真:YsPhoto/PIXTA)

榊浩平(著)川島隆太(監修)『スマホはどこまで脳を壊すか』(朝日新聞出版)

執筆:東北大学応用認知神経科学センター助教 榊 浩平

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら