スマホが学力を「破壊」する、成績不振は勉強不足や寝不足ではなかった新事実 中高生4人に1人が「ネット依存」の恐ろしさ

中高生の4人に1人が「ネット依存」

総務省の調査結果(『令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』)によると、2023年時点でインターネット依存傾向の人の割合は7.4%と報告されています。年代別に見ると10代が最も高く、24.8%と過去最高の数値となっています。実に中高生の4人に1人がネット依存の疑いがあるのです。

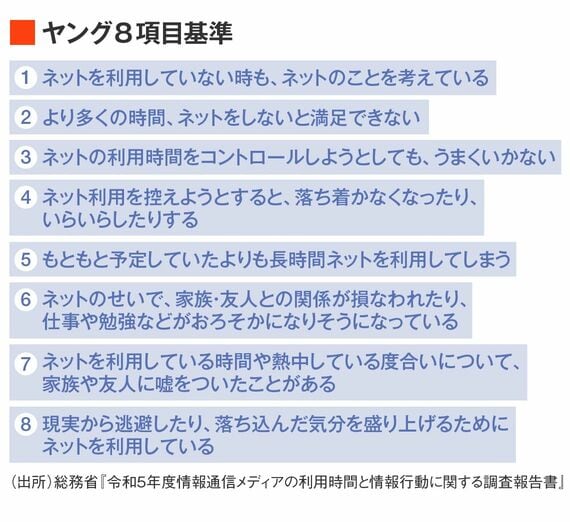

下の表は、インターネット依存傾向を測るヤング8項目基準という質問項目です。上記の調査でも用いられています。8項目のうち5つ以上が該当すれば、依存傾向と判定されます。2024年現在、ネット依存やスマホ依存は「病気」として認定されておらず、診断基準は確立されていません。自身の生活習慣を顧みる目安として、回答してみてください。

東北大学応用認知神経科学センター助教

千葉県出身。東北大学理学部卒業。同大学院医学系研究科修了。博士(医学)。人間の「生きる力」を育てる脳科学的な教育法の開発を目指している。脳計測実験や社会調査で得られた知見をもとに、教育現場での講演、教育委員会の顧問、本の執筆などの活動をしている。宮城県仙台市教育委員会「学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト」委員、宮城県白石市教育委員会「幼保小架け橋プログラム開発会議」委員、千葉県松戸市教育委員会アドバイザーなどを務める。著書には『スマホはどこまで脳を壊すか』(朝日新聞出版)、共著に『最新脳科学でついに出た結論「本の読み方」で学力は決まる』(青春新書インテリジェンス)、『子どもたちに大切なことを脳科学が明かしました』(くもん出版)がある

(写真は本人提供)

ネット依存の代表的な症状として、不安や抑うつ、イライラなど、精神に不調が表れます。また、睡眠不足や生活リズムの乱れを伴い、遅刻や欠席が多くなります。家族や友人との衝突も増え、社会的に孤立してしまうこともあります。

一般的に、依存対象と接し始める時期が早いほど、依存症のリスクは高まります。そのため、お酒やたばこは20歳まで禁止されているわけです。依存性のあるものと上手に付き合うためには、自分をコントロールする自己管理能力が必要です。私たちのおでこの裏側には「前頭前野」という脳の領域があります。前頭前野は、知的な活動をする上で必要な「認知機能」や、社会生活を営むうえで必要ないわゆる「非認知能力」を支えています。前頭前野のはたらきによって、ヒトは感情や行動を理性的に制御することができます。しかし、未成年の前頭前野は発達の途上にあるため、自分をコントロールすることが成人よりも難しいのです。