ここでは、夏休み中の取り組みではないものの、おすすめの改善事例を紹介したい。

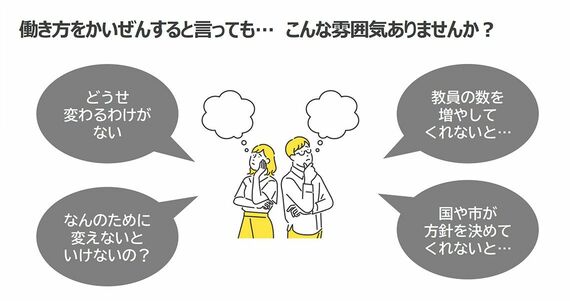

私が昨年度伴走型支援で関わっていた名古屋市立日比津中学校(名古屋市教委「かいぜんプロジェクト」の一環)。おそらくほかの学校も似た状況かと推察するが、当初は、教職員の反応としては「どうせ変わるわけがない」「国や市が教員数を増やすなどしてくれないと、無理だ」という、やや冷ややかなものだった。

とはいえ、多くの教職員が、忙しすぎる日々のままでいい、と思っているわけでもなかった。そこで最初に、なぜ働き方を見つめ直す必要があるのかについて、校内研修であらためて考えてもらう時間をつくった。

私からは、過労死等の健康リスクを高める問題や、働きすぎにより教職員の学びやインプットが犠牲になる影響について解説した。子どものためといって、長時間勤務を続けることは、結果的には子どものためにならない、ということを考えてもらったわけだ。

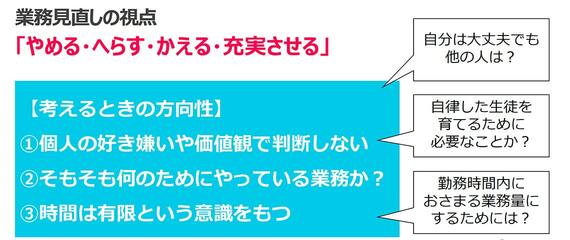

その後、日比津中学校では、改善できそうなことについて教職員でアイデア出しをしてみることにした。視点は、下記のように「やめる、へらす、かえる、充実させる」こと。

読者の中には、働き方改革や業務改善というと、カット、カットというイメージを持っている方も多いと思う。確かに、今のほとんどの学校は、業務量が多すぎるので、カットが必要なことは多い。

だが、それだけでは後ろ向きな発想になりやすいし、時短という手段が目的化しやすい。「充実させたいこと」あるいは「確保したいこと」も含めて、プラスとマイナス両方を考えることにするのは、いいアイデアだ。充実させたいことに時間と労力を残しておくためにも、減らしたり、やり方を変えたりすることも必要ということだ。

また、先生たちが、それぞれの経験から教育観、指導観、こだわりを持っていることは多い。それはそれで大切なときもあるが、働き方や業務の見直しでは、従来の価値観だけでものを見ると、アイデアが広がらなかったり、対話が深まらなかったりするときもある。

ちょっと立ち止まって、学校の当たり前を見つめ直す

日比津中では、そもそも何のための業務なのかを問い直し、個人の好き嫌いや価値観だけにとらわれすぎないことを重視した。

例えば、掃除の時間(清掃指導)は、さまざまな価値観や考え方がある。マナーとして必要最小限でよいという考え方もあれば、生徒の心を磨くうえでも大事だと考える教員もいる。

私などは、本来は自治体が予算を付けて外部委託したらよいと考えている。県庁や市役所では職員はトイレ掃除などしていないのに、なぜ、学校だけ教育的な意義を強調して、子どもと教職員にタダ働きさせるのか?

清掃は何のためなのか。教育的意義があるとしても、毎日実施する必要まであるのか。そんな観点での検討を進めた。日比津中学校では、サポートスタッフ(業務支援員)がコロナ禍からトイレ掃除などを支援してくれていることもあって、15分前後の大きめの清掃は週1回に減らして試行することにした。結果的には汚れがそうひどくなるわけでもなく、この方式で続けていけることになった。

念のために申し添えると、週1の清掃では汚れて大変という学校もあるだろうから、この事例がすべての学校で適用できるとは考えていない。注目してほしいのは、掃除などの毎日やっていて「当たり前」と思われていたことも含めて、聖域なく見つめ直したことだ。

日比津中では、清掃のほかにも、年度内に変えられることをやってみた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら