ホンダ社長が語る「2040年脱エンジン」の行程表 ホンダならではの魅力的なBEVを実現できるか

自動運転化が進めばパーソナルカーに於いては、まさに空間価値がクローズアップされてくる。要するに、運転しない車内で何をするのかという話だ。ヴィークルOSの自社開発は、そこに繋がってくる。

「空間価値が必ず商売になります。(先日発表された)IBMとの次世代半導体、ソフトウェアの共同研究も、そこを見据えたものです」(三部)

2年前に三部社長が将来のBEVは「空間価値」が重要だと話した際には、その中身はこれから考えるという状況だった。CESで青山副社長にうかがった際にも、独自の価値を持つのは簡単なことではないという答えだったが、改めて空間価値を追求するというこの発言である。ホンダとして、その目指すところが明確になりつつあるのかもしれない。

垂直統合型のバリューチェーンを構築

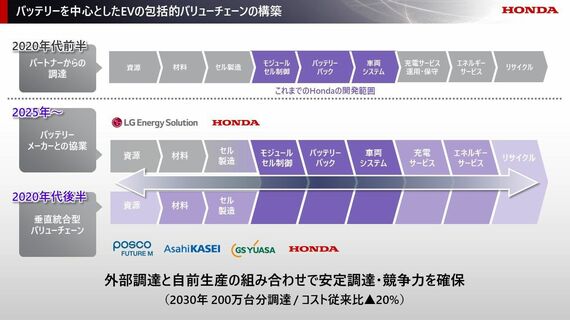

3つの方策のうちの2つ目が「バッテリーを中心としたBEVの包括的バリューチェーンの構築」である。その3週前に発表された、カナダでの新工場の建設はそのモデルケースとなるものだ。

特に重要なのはバッテリーである。ホンダがBEV黎明期とする2020年代前半は、地域ごとの外部パートナーシップを強化して、コストを抑えながら必要なバッテリー量を安定的に調達する。BEV移行期の2020年代中盤からは、LGエナジーソリューションとの合弁によるバッテリー工場が稼働を開始する。また充電サービス、エネルギーサービス、リユース・リサイクルまで事業領域を拡大していく。

そしてBEV普及期の2020年代後半以降は、いよいよGSユアサとの共同開発バッテリーの自前生産が始まる。正極材、セパレーターも合弁工場で生産。究極的には原材料の調達から完成車生産、バッテリーの2次利用、リサイクルまで含む、まさしく垂直統合型のバリューチェーンを築くことを目指す。

ホンダも、いよいよ自前でバッテリー生産まで手掛けるわけだ。かつてEVシフトは、水平分業を加速させると言われていた。しかしながら世界的に状況は変わってきたようである。

「モーター、バッテリーなど、コア部品に関しては競争領域なので、自分たちでやります。差の出ないものは買ってきてもいいんですが、これらはわれわれの“勝ち技”になることですから」(三部)

バッテリーは単に電気を貯めておく、内燃エンジン車に於ける燃料タンクのような存在ではない。サイズ、形状が重要になるし、高出力を安定して供給し続け、しかも耐久性、信頼性に優れたものでなければならない。電気モーターとともに、要するに内燃エンジン車に於けるエンジンの一部でもあると考えれば、既製品を買ってくるという選択がホンダにとってありえないという結論に至ったのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら