吹奏楽「働き方改革や地域移行」の荒波くぐり、短い練習で子どもを伸ばすには 楽しみながら「自主性育む」運営ノウハウは

先ほどお話の中で、オシロスコープやサウンドメーターなどのデジタルツールが出てきていましたが、短時間練習という文脈では、やはりそうしたツールの活用も重要になりますか。

石田:デジタルツールに限らず、私が指導に行く際に必ず持っていくのが、ビジュアライザーといって、楽器を吹くときの唇の形(アンブシュア)を視覚的にチェックできる、円形の金属の中央に穴が空いた器具です。

「今年は高い音を出せる子がいないからコンクールでよい結果を望めない」などといった話を耳にすることもありますが、高い音が出せるかどうかは才能の問題ではなく、唇の形などアンブシュアの基本を見直すことで改善されることがほとんどです。ツールを上手く活用しながら、短時間でも、子どもに寄り添って本質的な解決ができる練習を積み重ねてほしいです。

オザワ部長:ビジュアライザーは、初心者の練習でよく使われるイメージがありますね。

石田:指導の最初の段階では、子どもたちに「楽しい」と思ってもらうことが大変重要です。楽しければ自発的に練習するようになりますし、逆に楽しくないと他の部活に生徒を取られかねません(笑)。ビジュアライザーは、音が出やすい唇の形を効率よく学べるため、最初から音が出せたという成功体験を得やすいです。

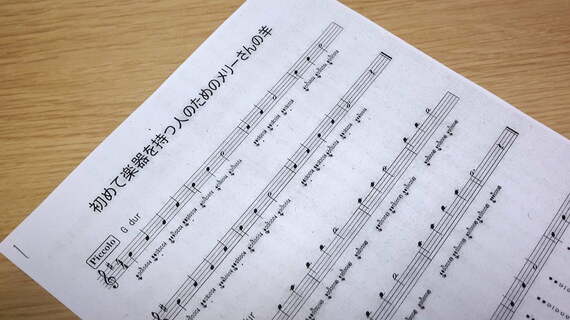

ちなみに、曲が吹けたという成功体験を得てもらううえでおすすめなのは、「メリーさんの羊」です。初心者でもすぐに音が出やすく、指も覚えやすいので、この曲で自信をつけて、吹奏楽部に入ることを決めてくれる学生もいますよ。

話が逸れましたが、もちろんデジタルツールであるスマートフォンや(小中学生の場合は学校で携帯が禁止されているので)タブレットも活用します。音程を測るチューナー機能も、アプリケーションで利用できるので便利な時代になりました。

開智アカデミックでは、少ない練習回数でも、毎回必ずスマートフォンで合奏を録音・録画して、練習前と後でどのように変わったか、また変われなかった部分はどうしたらよくなるかの振り返りを行っています。

オザワ部長:先ほども、学生さんから送られてきた録音データを聞いて、メールでアドバイスされていましたね。地域移行を吹奏楽文化消滅の危機というネガティブな文脈でなく、より効率的な練習を考える、地域で世代を超えて協力し合う、生徒の自主性を育むといったポジティブな文脈で捉えられるようになったらいいなと感じました。

(企画・文・撮影:吉田明日香)

関連記事

【前編】「結成1年目で全国大会」の吹奏楽団が提案、部活動地域移行の成功握るカギは

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら