蕨市立北小学校、校内研究を「フェス」形式で開催したら変わったこと 「やらされる」から「やりたくなる」校内研究へ

校内研究は、研究主題に加えて「仮説」がつきもので、最初に仮説を立てそのルートに沿って登っていく「仮説検証型」研究がほとんどだ。しかし同校では、1、2年目はあえて仮説を立てずに研究を行ってきたという。

そして3年目、これまでの取り組みをあらためて振り返ったところ、自分たちの研究は、今までやってきたことを土台とし、日々の実践の中で生み出したものを検証していく「仮説生成型」研究にあてはまることに気づいたという。

「『私たちがやっていたのはこれだ!』と気づき、『これまでやってきたことは間違っていなかった』と確信を得ることができました」(小林氏)

キーワードは「対話」と「関係性」だ。「教師も児童も“対話”を通して“関係性”が育まれることで、児童の主体性を引き出すことができるだろう」という仮説が研究3年目にして初めて立ち、自分たちが目指す校内研究の輪郭がより明らかになってきたという。研究グループは、最終的に、「ICT」「学級経営」「自由進度学習」「特別支援」「シェアスタ(学び合い)」の5つになった。

研究授業でなく公開授業、反省会ではなく北フェスタイム

「グループ研究」という新しいスタイルを、研究発表会でどう見せるか。教職員で対話を重ねた結果、授業に加え、グループごとにブースを出して主催者と参観者がともに楽しむことができる“お祭り=フェス形式”で開催することとなった。

フェス形式で開催するからには、少しでも多くの人に見に来てもらいたい。フェイスブックグループを立ち上げ、北フェスへの思いや内容を投稿し続けたところ、閲覧者が徐々に増加。「面白そうな校内研究があるらしい」と口コミ形式で広がり、当日は、北は北海道から南は長崎まで全国から約260名もの参観者が集まった。

研究会当日は、体育館でのオープニングセレモニーのあと、各学年の教室で「研究授業」ではなく「公開授業」が行われた。参観者は興味のあるグループの公開授業に自由に参加する。公開授業のあとは、「反省会」ではなく「北フェスタイム」と称した授業者と参観者との交流会だ。

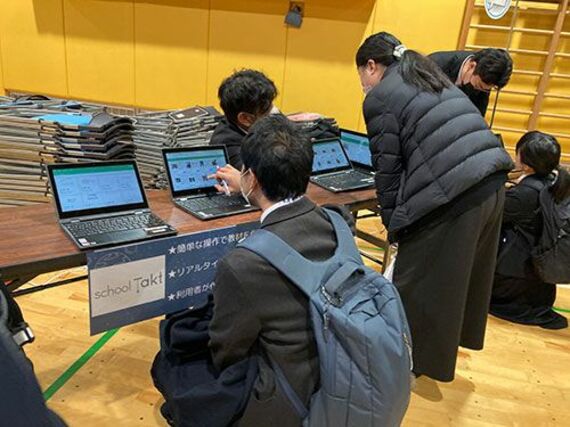

(撮影:長島氏)

公開授業の振り返りに加え、ICTグループのブースにはたくさんのパソコンが並べられ、参観者が授業で使用したアプリを体験したり、自由進度学習グループのブースでは、お互いの実践について語り合ったりなどの姿も見られた。

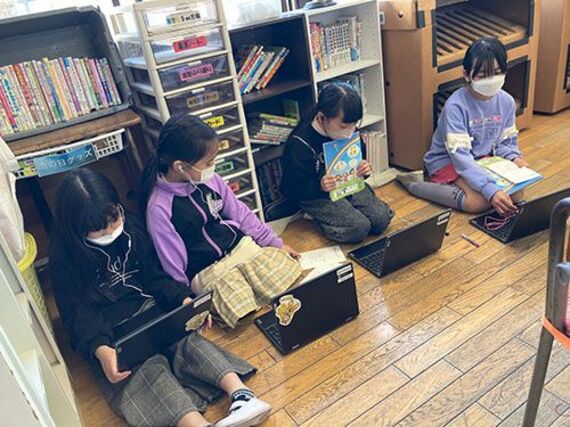

(撮影:長島氏)

「一方通行の研究発表会ではなく、参観の方にも主体的に参加いただき、教員や子どもたちの姿を見て対話を楽しんでほしいという思いを形にしたら、こうなりました」と、花岡氏は話す。

公開授業では、子どもたちがのびのびと学びに取り組んでいた。6年生の算数の自由進度学習では、友達と廊下でブロックを組み立てながら目当てを検証したり、「今日は1人で学習したいから」と、机に向かってひたすら問題を解いたりなど思い思いのスタイルで学びに集中している。

(撮影:長島氏)

(撮影:長島氏)

ICT機器やパソコンツールを活用した3年生の英語の授業では、パソコンを携えて自分が学びたい場所に移動し、ALTのサポートを受けながら英語のクイズを作る活動に取り組んでいた。どの教室の教員も子どもたちも、肩肘はらず、笑顔で学びを楽しんでいる。「対話」と「関係性」を大切に学んできた教職員の姿が、子どもたちにそのまま反映されていることがひしひしと感じ取れた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら