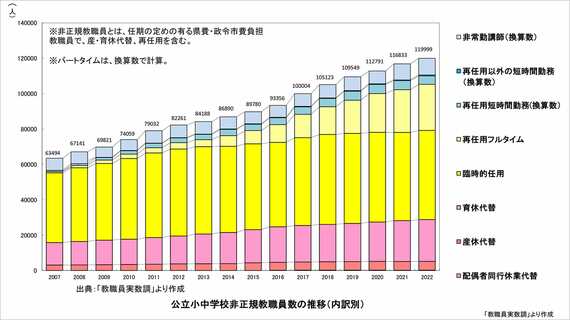

そんな中、「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」は毎年情報公開請求をしてデータを入手、整理している。下のグラフのとおり、ここ15年あまり、公立小中学校での非正規教員は増え続けている。2022年度は教員数の約18%を非正規雇用が占めている。

出所:「教職員実数調」をもとに「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」作成資料

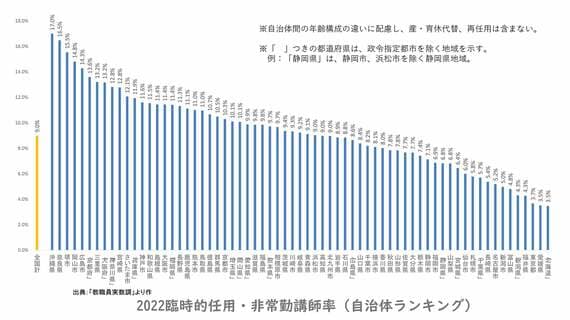

これは全国合計のデータだが、非正規への依存度は、実際は自治体(都道府県・政令市)ごとにかなり差がある。

次のグラフでは、非正規率の高い自治体から並べられている。ただし、20代、30代など産育休を取る年齢層が比較的多い自治体とそうでない自治体があるし、定年を迎える人が多い自治体では再任用は多くなるので、産育休代替と再任用を除いて率を出している。つまり、産育休や再任用を含めると、この数字よりも非正規率は高くなる。

非正規率の高い自治体ほど、教員不足、欠員が生じるリスクも高いということになる(ただし、率の低い東京都などでも近年は年度途中の補充がままならない事態が起きている)。

出所:「教職員実数調」をもとに「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」作成資料

教員は「高度専門職」と言われるけれど

現在、中央教育審議会(中教審)では、教員のなり手不足などを受けて、教員の処遇改善や学校の働き方改革の推進などを含む施策の議論が進んでいる。

メディアの報道などでも、残業代を出さない給特法のままでいいのかどうかといった論調が比較的多いように思う。こうした課題が重要なことに異論はないし、正規教員の処遇が上がったほうが、なり手不足の解消に向けてはプラスであろう。

だが、これまでの政策でも冷淡だった、教員の非正規雇用の問題について、今回もあまり議論されていないし、注目もされていないように思う。いまや非正規の講師の先生がいなければ、多くの小中学校等で、授業もクラス運営も行事もままならない状況だし、教員不足と直結する問題であり、放置できるものではない。

中教審などでは、教員は「高度な専門職」であるという話が出てくる。専門職という意味合いや、本当に高度な専門職と言えるのかどうかについては学術的にもさまざまな議論があるが、子どもたちを相手にしている先生という仕事は、高度に複雑な知的技術を必要とすることに大きな異論はないと思う。そのため、原則、大学等でたくさんの単位をとって免許を取得しないとなれない。

だが、文科省や研究者の多くは、教員は高度な専門職だとヨイショするものの、冒頭の求人広告のたとえで見たように、とても不安定な非正規職で本当に高度専門職なんて言えるのかについては、答えない。高度な業務や高い質の人材を求めておきながら、処遇はガマンしてね、文句言わないでね、というのでは矛盾している。

さらに付言すると、一部の小学校等では、正規の教員が持ちたがらない「難しい」学級を常勤講師にお願いしているケースがあったり、学級崩壊状態でうつになった教員の代わりに、非正規職を充てるといった人事がまかり通っていたりする。非正規の講師たちが「使い捨て」にされている、と述べる人もいる。

行政は「無謬性」といって、過去の過ちをなかなか正面から認めない、と言われるが、文科省も教育委員会も、これまで非正規雇用の先生を都合よく使ってきたツケが、今日の人材不足を招いていることをもっと受け止めるべきではないだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら