・学校の先生は社会人経験がないから、世間知らずだ。

・担任の先生は、うちの子の味方をしてくれないんですか?

・子育て経験のない先生に、わかるんですか? など

こうした決めつけは、一面的である。一例として「学校の先生は社会人経験がないから、世間知らずだ」について考えてみよう。

「世間知らず」の意味は多義的で、言う人にとって都合のいいように使われている可能性もあるが、ここでは「世の中で常識的なことが学校では通用しないことがある」というくらいの意味で進める。

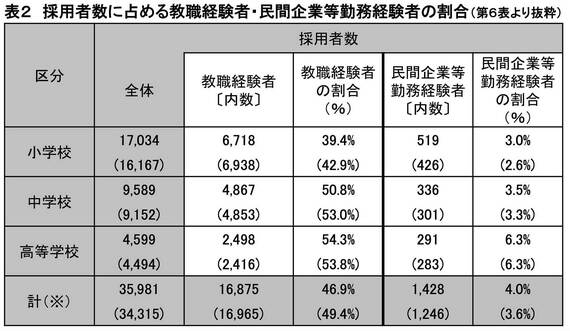

例えば、身内に敬語を使ったりするとき(例:校長先生は今出張されています)や合理的な理由が疑わしい校則が残っている場合などに、そう言われることがある。まず、「学校の先生は社会人経験がない」については、確かに最近のデータでも小中学校教員に採用された人のうち、学校以外の企業等での勤務経験のある人(アルバイトを除く)は3~4%にすぎない。

注1:「計(※)」は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、養護教諭、栄養教諭の合計 。注2:「教職経験者」とは、公立学校教員採用前の職として国公私立学校の教員であった者をいう。注3:「民間企業等勤務経験者」とは、公立学校教員採用前の職として教職以外の継続的な雇用に係る勤務経験のあった者をいう (ただし、いわゆるアルバイトの経験は除く)。注4:( )内は、前年度の数値。

出所:文科省「令和5年度(令和4年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント」

だが、だからといって、世の中の常識的なことが学校で通用しないとは、限らない。むしろ、とくに公立小中学校では、さまざまな家庭環境の子どもたちや保護者を相手に、先生たちはやりとりしている。相当コミュ力が高くないと、できない仕事だと思うし、いろんな家庭を知っているという意味では、平均的なビジネスパーソンよりも社会を理解している部分もある、と言えるかもしれない。

他方、「学校の先生は社会人経験がないから、世間知らずだ」などと言う(あるいは考える)人の中にも、せいぜい、企業等での経験は1社か2社という人も多いのではないだろうか。

しかも、その業界や企業で独特の慣習やガラパゴス化している癖が残っていることもある。例えば、毎朝ラジオ体操をやる企業がある。その企業にとっては常識や慣習であっても、外部の人から見れば奇異に映るときもある。「世間知らず」はお互いさまというところかもしれない。

カテゴリー適用法に注意

これに関連して、沼上幹著『経営戦略の思考法』(日本経済新聞出版社)の中に、「カテゴリー適用法」、「要因列挙法」、「メカニズム解明法」という3つの思考法が紹介されている。

「カテゴリー適用法」とは、ある現象をより大きなカテゴリーの一員に位置づけることで説明できると考える思考法を指す。だが、これは分類しただけで、「なぜ」には答えていない。例えば、「なぜ、スズメは飛べるのか」と子どもに質問されたとき、「鳥だから」という答えでは理由の説明になっていない。ニワトリ、ペンギンなど飛べない鳥もいるからだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら