なぜインドと?ICT活用の交流が、鹿児島県の公立中学校を変えた理由 多くの日本人が気付く「こうしてもいいんだ」

「思いも寄らない視点での質問に生徒たちは驚いていました。でもそこで初めて、自分の当たり前が相手にとってはそうでないことを実感する。身のまわりのことへの意識も変わったようです」

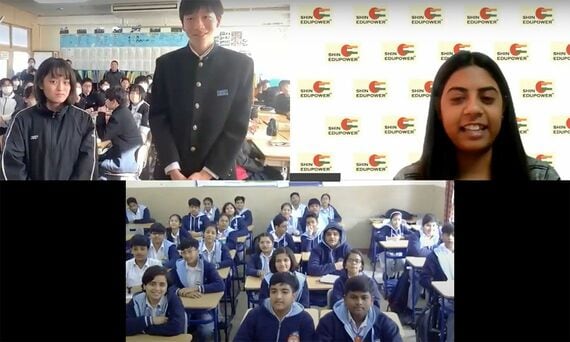

(写真:Shin Edupower提供)

最初は遠慮がちだった子どもたちも、回を重ねるごとに相手への親近感を増していった。12回の授業の最後を締めくくったのは、双方の教員や生徒たちが作ったオリジナル問題で競うクイズ大会だ。いつものようにオンラインの画面がつながると、2つの国の生徒たちは自然に手を振り合った。

「日本とインドの世界遺産の数を足したらいくつ?」「カレーが日本に伝わったのは何世紀?」

英語で出題できる日本の生徒は英文を読み上げ、互いの正解や不正解に歓声を上げながら、クイズ大会は賑やかに進行した。池田氏は、このような生きたコミュニケーションがもたらしたものがとても大きいと感じている。

「子どもたちから多く挙がったのが、『最初にインドの生徒が日本語であいさつしてくれたのがとてもうれしかった』という声です。これは外国人と接するとよくあることだと思いますが、実際に味わってみるとやはりインパクトが違うのでしょう。自分も相手に伝わる言葉で話したい、という気持ちが強くなったと思います」

このプログラムを経て「夢を言葉にする生徒が増えた」と池田氏は続ける。

「それまでも思ってはいたでしょうが、『英語を話せるようになりたい』『インドにも行ってみたい』など、希望を口にするという積極性が生まれているようです。これはプログラム実施前には見られなかったことです」

辻氏も、高校入試に向けた面接の練習で、プログラムによる生徒の変化を実感した。

「高校でどんなことをしたいですか、と聞くと『探究活動に力を入れたい』『海外と交流してみたい』と答える生徒が増えた。日本の子どもは自信がないと言われており、これは私たちの責任だと感じていますが、インドと関わることで自信が持てたなら本当にうれしいですね」

生徒も教員も「こういうふうにしてもいいんだ」と気付いた

ヒンディー語話者の英語は「ヒングリッシュ」と呼ばれ、訛りの強いものだとされている。だが臆せずに英語を話すインドの生徒を見て、日本の生徒たちは「これでいいんだ」「自分の英語も通じるんだ」と感じたのだろう――池田氏はそう推測する。

「プログラムの初期に、Shin Edupower社のインド人社員が『授業前のあいさつや掃除当番、給食当番など、日本の生徒はすばらしい』と褒めてくれたことがありました。こちらの生徒たちは驚きながら喜んでいましたが、当たり前だと思っていたことに価値があると気付いたと思います。こうしたことも自信になったでしょうし、一方でもう少し自由でもいいんだと思ったかもしれません。インドの生徒さんたちは、画面越しでもかなりおおらかに見えることもあります(笑)。日本の子どもたちは『こういうふうにしてもいいんだ』とか、『うまくいかなくても恥ずかしいことじゃないんだ』と気付いたのではないでしょうか」