流暢な英語を話す生徒たち、横浜創英の英語学習は「AI×自律学習」でどう変わったか 「目標設定・メタ認知・手段の選択」を重視

「自律学習」の選択肢としてAIを導入

横浜創英中学・高等学校は、2021年度より、生徒が自ら目標を設定して学び方を選ぶ「自律型の学び」をスタートした。中学校の英語では、3学年縦割りのグループで行う自律学習を週2コマ展開している。

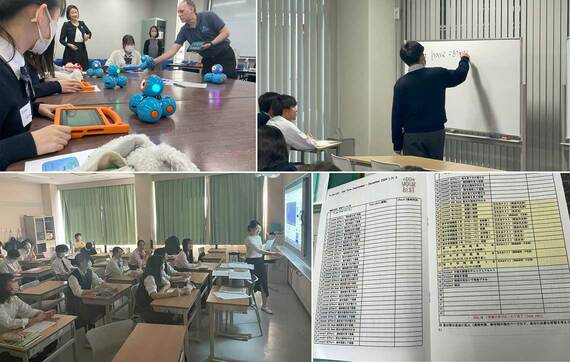

自律学習の時間は、「何を」「誰と」「どこで」「どうやって」学ぶかを生徒自身が選択する。そのための環境として、「先生から学ぶ部屋」「生徒同士で教え合いながら学ぶ部屋」「AIや問題集を使って個人で学ぶ部屋」「企業提携の英会話プログラムやプログラミングで学ぶ部屋」などを用意し、自分で選択した学び方ができる部屋に行って学べるようにしているという。

英語の授業としてはこのほかクラスごとの一斉授業が週2コマあるが、生徒が目標設定をしたり、スケジュールを管理したり、学び方を学んだりするなど、自律学習を支えていく時間として位置付けている。

AIは、この自律学習の選択肢の1つとして導入している。主にGoogle翻訳などのAI翻訳ツールのほか、AIによる発音矯正が受けられる英会話アプリ「ELSA for Schools(以下、ELSA)」、学習管理機能を持つAI型教材「Qubena」などのAIツールを使えるようにしているが、生徒たちはどのように活用しているのか。

例えば、Qubenaは、紙の問題集での学習に苦手意識を持つ生徒が「クイズ形式で取り組みやすい」という理由で文法学習などに活用するケースが多い。「AIが間違えた原因を分析して出題してくれるので復習ができ、次のステップに進む足掛かりにもなる」と、副校長の山本崇雄氏は説明する。

AIのおかげで「1人ひとりに合わせた指導」が可能に

とくにAIのインパクトが感じられたのは、昨年度の中学3年生の英語の授業だという。3学期に集大成として「5年後の自分へのメッセージ」を英語で発表するパフォーマンステストに向けて、多くの生徒がAIを活用する姿が見られた。

横浜創英中学・高等学校 英語科教諭

「生徒たちはAI翻訳ツールなどを活用しながら発表用の原稿を英文で作成していました。これまで教師が多くの時間を割いていた作業をAIが担えるようになったことで、教師の役割にも変化が生まれています。ゼロから英文を作る支援よりも、生徒自身が作成した英文をそれぞれのレベルに応じて改善するための提案や、話す内容をブラッシュアップする支援に、より力を注げるようになりました」と、英語科教諭の若尾希美氏は振り返る。