現代っ子は「立体が足りない」?チームラボがデジタルを駆使して編む共創空間とは 複雑で立体的な動きや空間を把握する力が重要

今の子どもたちには「立体」が足りていない

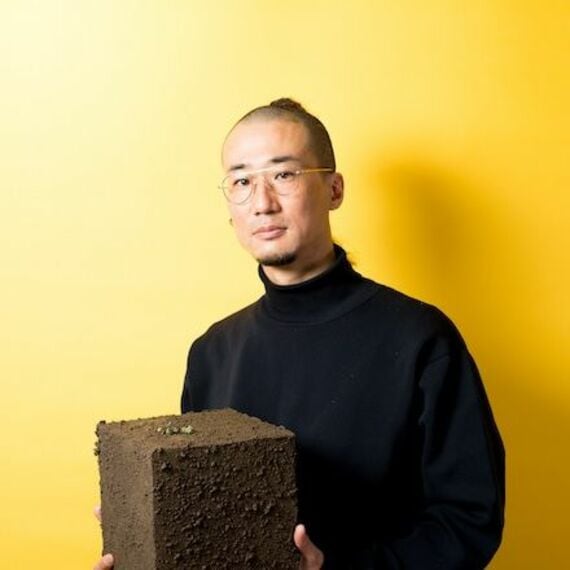

アートとソリューションという、2つの軸を持つチームラボ。チームラボのミュージアムのアートプロジェクト全般に携わる工藤氏は、現実空間をデジタル技術によって拡張し、来場者が作品世界に身体ごと没入できるようなインタラクティブな体験をつくりあげるチームラボの取り組みや思いを、世の中に伝えている。

チームラボ コミュニケーションディレクター

2009年末にチームラボに参画。ソーシャルブランディングチームを立ち上げ、コミュニケーションディレクターとして、ニューヨーク、ロンドン、パリ、北京など世界各地のチームラボのアート展などや、最近では、大型常設展「チームラボ フェノメナアブダビ」に携わる。 大道芸人などをしながら、大学卒業後2001年からアジア、アラブ諸国、欧州などの国々を約5年間放浪したのち、2006年からはスウェーデンはストックホルムに移住。4年に渡り、現地のゲーム雑誌の編集長として仕事をする。早稲田大学文学部哲学科卒業

(写真は本人提供)

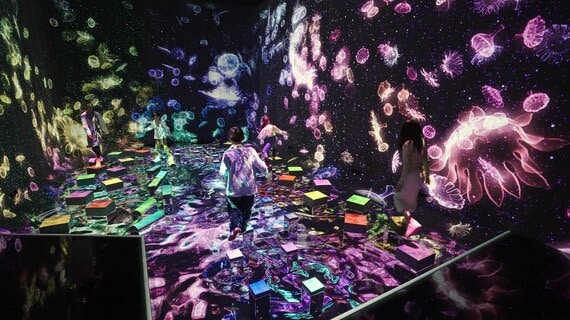

「チームラボの根底にあるのは、世界が人間にとってどういうものであるのか、という根源的な問いです。豊洲の『チームラボプラネッツ』拡張エリアでは、デジタル技術を活用して身体を使いながら理解することを重視しました」と工藤氏は語る。

「単に写真や映像で情報を得るだけでなく、実際にその場所に身を置くことで、より深く世界を理解できるという考えに基づいています。例えば富士山の写真を撮り、その情報をデータとして理解するより、実際に富士山に行ってキャンプするなり登るなりしたほうが理解度が高まるのではないでしょうか。“本当にわかった”という状態になるためには、身体性が伴う必要があると感じています」(工藤氏)

新エリア「運動の森」は、「世界を身体で認識し、立体的に考える」をコンセプトに、空間認識能力を鍛える創造的な運動空間だ。

「かつて人間が自然の中で生活していたときよりも、今の都市生活は全体的に平面化しています。道路はきれいに舗装され、オフィスも平面的な空間です。さらにスマートフォンやタブレットなど、平べったいデバイスと四六時中にらめっこしていますよね。特に今の子どもたちには、立体が足りていません。平面に囲まれた生活は便利かもしれませんが、これは果たして人間にとって正しいのかどうか」と、工藤氏は疑問を抱いてきたという。