子の虐待や貧困が懸念される「離婚後共同親権制度」、学校現場への影響も甚大 進路選択や特別支援、不登校対応なども混乱か

「親権」のルール、どう変わる?

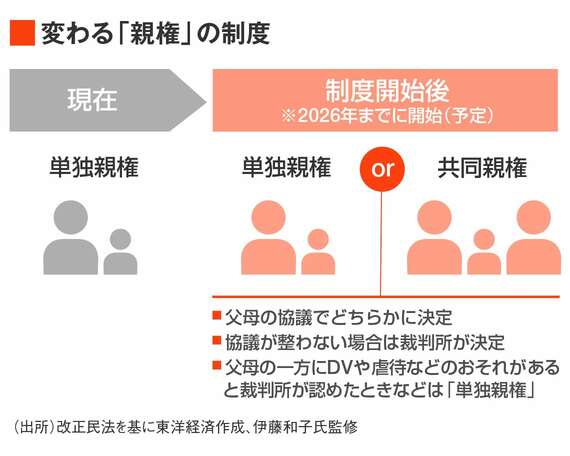

これまで、離婚後は父母のいずれかを子の親権者とする単独親権制がとられてきたが、「離婚後共同親権」が実現すれば、離婚後も子に関する多くの意思決定について、父母双方の同意が必要となる。

離婚後共同親権制度の導入の理由は、離婚後も父母双方が養育に関与することが子の福祉に資するとの理念に基づく。確かにそれは理想であり、離婚後も良好な関係を維持できる家庭ではよいかもしれない。

しかし、離婚に至った父母の関係は著しく悪化しているのが通例だ。父母の話し合いが困難なのに、子にとって重要な意思決定について円滑に合意できるのか。多くの反対意見や懸念が表明されたものの、十分な議論が尽くされないまま改正法は成立してしまった。

そこで、法律の内容と問題点について、主に子どもの視点から考えてみたい。

まず、改正法ではどのような場合に共同親権となるのか。改正民法819条は、離婚後共同親権とするか単独親権とするかは、父母の協議により決定するとしつつ、協議が整わない場合は裁判所が決定すると規定する。

つまり、両親が合意した場合だけでなく、当事者や子が望まない場合も共同親権が強制される可能性があり、子どもの意見聴取の機会も保障されていない。

改正法は、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」または、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無(略)、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は単独親権にしなければならないと規定する。

しかし、密室で起きるDVや虐待、モラハラや精神的虐待の事例を確実に裁判所が認定し、共同親権から除外できるか、懸念が残る。親から子に性的虐待がある事案など、客観的証拠がない場合がほとんどだ。子どもの声を丁寧に聞き取れないまま、表面的な判断で共同親権になる危険性もある。

さらに、日本の離婚の圧倒的多数を占める協議離婚では、力関係の差から、共同親権に同意を余儀なくされる事案が増えるのではないか、懸念される。

不明瞭な「急迫」「日常の行為」が子どもに与える影響

では、共同親権となった場合、どのような問題が起きてくると考えられるだろうか。

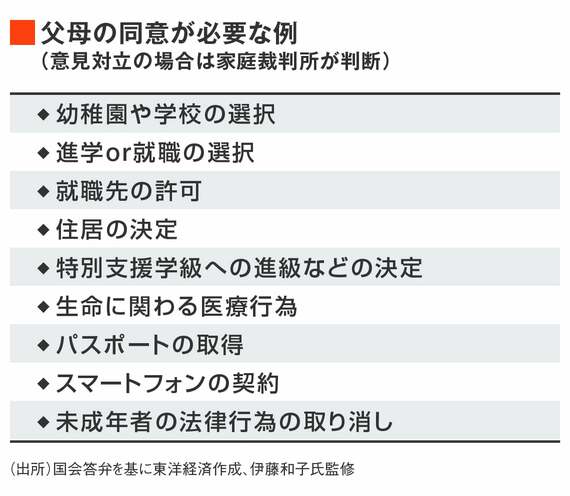

民法上、親権には、教育、監護、居所指定、財産管理、法定代理等の権限が含まれるとされている(民法820~824条等)。よって、ひとたび離婚後共同親権となった場合、教育、進学、医療、居所の指定など、子どもにとって重要な事項は父母双方の同意なくして決定できないことになる。

両親の意見が合わない場合は裁判所が決定する、と改正法は規定する。しかし、家庭裁判所は深刻な人手不足で、子に関する事件の裁判所の平均審理期間は現状約1年である。子は進学や住所変更、入院手術などを望んでも、両親のどちらかが反対すれば、身動きが取れず、結果として機会を奪われることになろう。影響は甚大だ。