小学生から「メディアリテラシー」教育が必要な訳 真偽はともかく「面白ければ」拡散する若者たち

メディアリテラシー教育を無意識のうちに軽視してきた日本

「今や小学生のころから、インターネットなどのメディアに日々長時間触れている子どもは、少なくありません。この実情を考えれば、子どもにメディアリテラシー教育を始めるのは早ければ早いほどいいといえます」

そう話すのは、令和メディア研究所を主宰するジャーナリストの下村健一氏だ。

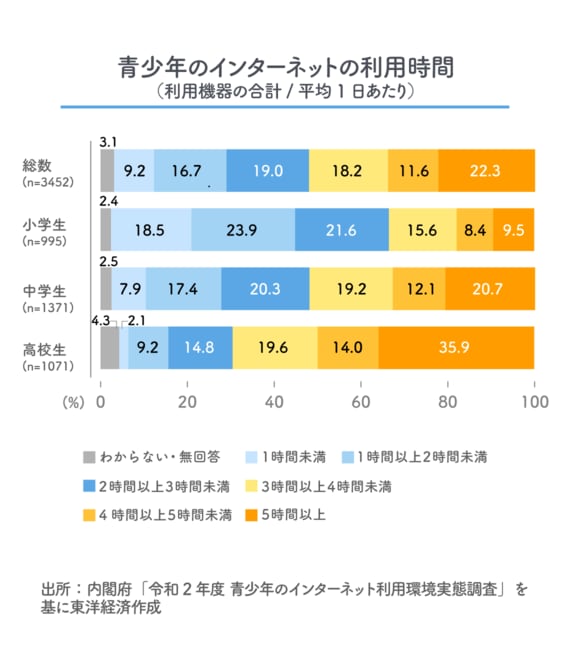

実際、内閣府が2021年2月に公表した「令和2年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」の速報結果によると、平日1日のインターネット利用時間について、「2時間以上」と答えた小学生の割合は過半数を占める。「1時間以上2時間未満」と答えた割合は23.9%、「2時間以上3時間未満」が21.6%、「3時間以上」は33.5%もいた。中学生になると1日に5時間以上インターネットを利用すると答えた人が20.7%、高校生では35.9%と最多数派に。インターネットの平均利用時間は年齢とともに増加傾向にある。

下村氏は自らを時に「情報スタビライザー」と称し、メディアの安全な活用と「情報の傾き」を正すことの重要性を日々発信している。断片的な情報に踊らされない方法を記したエッセイ『想像力のスイッチを入れよう』は、小学校の国語の教科書にも掲載されている。

令和メディア研究所主宰、「インターネットメディア協会(JIMA)」メディアリテラシー担当。ジャーナリスト、執筆から企業研修まで、幅広い年代のメディア・情報教育に携わる。TBS報道局アナウンサーを経て、フリーキャスターとして「筑紫哲也NEWS23」「サタデーずばッと」等に出演。内閣審議官、東京大学客員助教授、慶應義塾大学特別招聘教授、関西大学特任教授を歴任し、現在は白鴎大学で特任教授を務める。著書に国語の教科書(光村図書)と同タイトルの『想像力のスイッチを入れよう』(講談社)や『窓をひろげて考えよう ~体験!メディアリテラシー』(かもがわ出版)、『マスコミは何を伝えないか――メディア社会の賢い生き方』(岩波書店)などがある

(写真:本人提供)

現在、小・中学校ではGIGAスクール構想によって「1人1台端末」が配備され、本格的な活用が始まっている。これについて下村氏は「火の怖さを教えずに花火を配ってはいけない。点火の仕方だけ覚えて、危うい使い方をしていないか」と危惧する。「ただし、怖さばかり強調するのも違う。それでは、人類にプラスとなる情報社会を展開していけない。交通事故が怖いからといって、車を使うなという規制は間違っていますよね。それと同じで、すばらしいインターネットという道具を、情報の“交通安全”を身に付けて事故なく乗りこなす教育が必要だと考えています」