小中「1人1台端末」本格活用を阻むコストの壁 渋谷区「教育ICT基盤」が問う、整備後の行く先

渋谷区の小中学校で「1人1台端末」環境が実現したのは2017年9月のことだ。しかし端末の導入後、学校現場の教育ICT化が順調に進んだかというと、必ずしもそうとは言えない。

例えば、渋谷区では当初、学校内に無線LAN(Wi-Fi)を整備せずに携帯電話と同じ回線のLTEを使用していた。そのため、学校で多くの児童・生徒が一斉に端末を使うと、通信が混み合って「インターネット検索の反応が遅く、使いにくい」といった不満が多く上がっていた。

端末のソフトウェアを更新したり、新規で導入する際も、渋谷区教育委員会からの配信で一括管理できる仕様ではなかったことから、先生や児童・生徒が個別にインストールする必要があり現場の負担となっていた。ソフトウェアの更新によって実現できるセキュリティー確保という点でも問題を抱えていた。

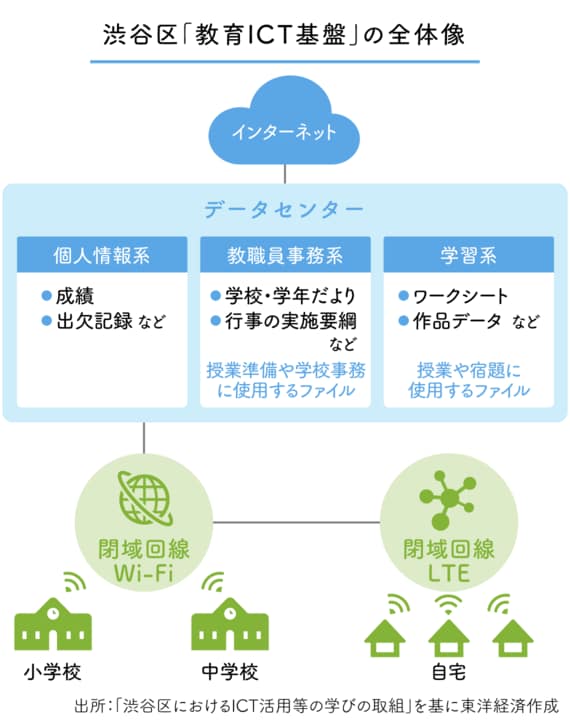

こうした教訓を踏まえ、渋谷区は19年6月から1年をかけて新たな教育ICT基盤を独自に設計して構築。それぞれの端末をインターネットに直接つなぐのではなく、データセンターにある教育ICT基盤を経由して接続する閉域回線に変更した。オープンなネットワークではなく閉域回線を使用することで、高いセキュリティーや安定した通信品質を確保するためである。

学校内では1Gbpsという大容量のWi-Fi、校外ではLTE回線をいずれも閉域回線で整備。端末からのすべてのアクセスを教育ICT基盤にいったん集約することで端末管理を一元化するとともに、インターネットへの接続も教育ICT基盤を経由させてフィルタリングする仕組みにし、セキュリティーの向上を図った。これにより、子どもがインターネットなどを利用する時間を制限することも可能になっている。

宇都篤司

(撮影:梅谷秀司)

教育ICT基盤の構築に当たった教育政策課 ICT教育技術支援主査の宇都篤司氏は「行政基盤並みのセキュリティーを確保できた」と語る。アクセス管理を一元化したことで、教員も学習用、校務用、行政用と専用の端末を使い分ける必要がなくなった。それぞれのネットワークに1台の端末で接続できるようになったことから、利便性が飛躍的に向上したという。