小中「1人1台端末」本格活用を阻むコストの壁 渋谷区「教育ICT基盤」が問う、整備後の行く先

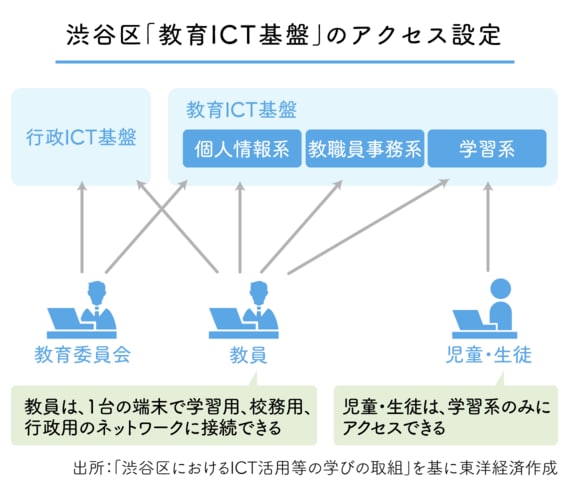

この新しい教育ICT基盤は、個人情報系、教職員事務系、学習系の大きく3つのシステムから構成される。

成績などを管理する個人情報系、校務支援システムである教職員事務系にアクセスできるのは教職員だけ。児童・生徒は学習系にのみアクセスできる設定になっている。学習系では、自宅学習で授業内容の定着度を測れるオンライン・ドリル機能、授業中に子どもたちの意見を教員がリアルタイムに把握できる協働学習機能、子どもが課題提出、作品や回答のクラスでの共有、プレゼンテーション資料作成に使える授業支援機能などの学習系アプリケーションを利用できる。

また、「Microsoft 365 Education」も導入。コロナ禍の臨時休業中は、「Microsoft Teams」を使った双方向型のオンライン学習に加えて、授業のライブ配信、オンデマンドによる学習動画の配信を行った。ほかにも学校と教育委員会間、学校間、教員同士の連絡、報告、コミュニケーションにも活用しているという。さらに、教員の個人所有端末(BYOD:Bring Your Own Device)にもインストールして学校外でも利用できるようにしている。

ICT活用ノウハウを共有、教育データの活用へ

渋谷区は20年9月、小中学校に配付している端末を更新。区役所の職員が使用しているものと同じMicrosoft Surfaceのコンパクト版の新しい機種「Microsoft Surface Go2」を導入した。教育データと行政データの連携を視野に入れたうえでの親和性や、端末のログ(利用履歴)取得の容易さといった観点から、同社製の端末を選定したという。

端末利用の普及に当たっては、渋谷区教育委員会は昨年9月の導入から4カ月間を「スタートダッシュ期間」に設定し、活用度の目標を定めてアンケートで進捗状況を把握。指導主事らも学校訪問で授業をチェックして指導を行うほか、授業の進め方をまとめた学習指導案などを収集して活用事例を発信。さらに教科ごとの教育研究会、校内研修などを通じてノウハウの共有を進めてきた。

端末でプリントを共有すれば、紙の印刷物配付にかかる時間を節約できる。教員が動画を制作して子どもたちに見せるといった直接的な活用以外に、教員が子どもたちの意見を把握しながら、児童・生徒を指名して意見を出させて対比する、といった教員の構想に沿った授業も進めやすくなる。子どもたち自身で課題を解決する学習にも有効だ。

山口信忠

(撮影:梅谷秀司)

教育指導課の統括指導主事である山口信忠氏は「授業時間を効率的に使う。クラス内の意見共有を効果的に行う。子どもの自律的な学習を促す、といった形で、ICTを使いこなす先生も増えた」と手応えを語る。

今後は、蓄積した教育データを分析する基盤も整備。データを可視化して、効果的な子どもたちの学びや、教員の指導改善のための仮説・検証サイクルを回す取り組みに、今年春ごろから着手する予定だ。教育政策課 課長の篠原保男氏は「教員が子どもと密接に関われるように、校務支援システムで教員の事務作業を効率化して時間の量を確保し、さらにデータで子どもの特性を把握して接することで子どもに向き合う『質』も高めたい。それが個に応じた学びというICT教育の目的を実現することにつながると思う」と語る。