京大現役合格を急増させた堀川高校「探究」の今 最高目標「自立する18歳」、BYODもスタート

京都市立堀川高等学校の2019年度卒業生の国公立大学現役合格者数は、240名中157名、うち東京大学2名、京都大学33名だ。京大特色入試の合格者も延べ14名と増えつつあり、今やその高い進学実績は「奇跡」ではなく同校の大きな特長として認知されている。

この成果の起爆剤となったのが「探究」といわれている。1999年に既存の普通科に加え、「人間探究科」と「自然探究科」を新設したことが始まりだ。その経緯について、同校の教頭、飯澤功氏はこう語る。

「校舎の建て替えに当たり新しい教育を目指す機運が高まりました。当時、阪神・淡路大震災やオウム事件など未曾有の出来事が起きた背景もあり、単に勉強ができるだけではなく自分の頭で考えて行動できる人材をつくろう、大学に入るための学校ではなく卒業後も光る生徒を育てる学校になろうと。この方向性が、当時の京都市教育委員会のビジョンとも一致し、『探究』に取り組むことになりました」

学科の設置に伴い生み出した看板科目が、週2時間の「探究基礎」だ。同科目の狙いについて、飯澤氏は次のように説明する。

「ゴールは、基礎的な手法や考え方を身に付け、探究ができるようになること。仮説を立ててやってみてダメだったら修正する、といった過程は研究者に限らずどんな仕事でも必要です。同時に、自分の興味や生き方など内面的な探究も深め、何らかの学びを得てほしいと思ってやっています」

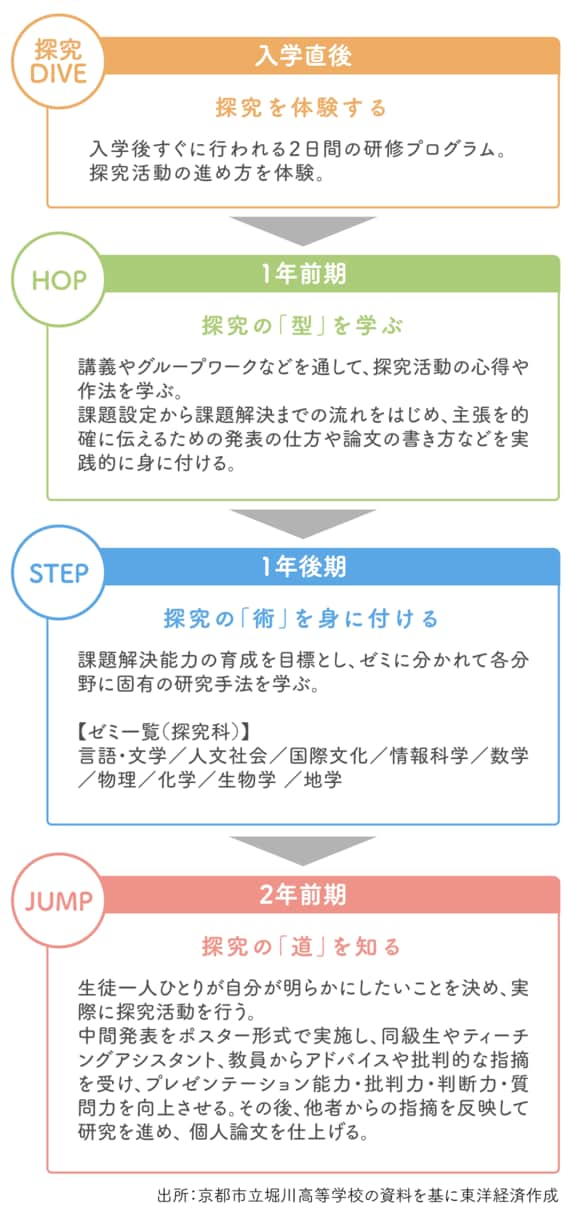

1年半にわたる探究基礎は、大きく分けて3段階ある。まずは1年生の前期「HOP」で、講義やグループワークを通じて、論文の書き方や課題設定など「探究の型」を学ぶ。後期「STEP」では、興味に合わせて少人数講座(ゼミ)を選び、各分野の研究手法を身に付けていく。そして2年生の前期「JUMP」になると、個人でテーマを設定して研究を進め、発表を行い、そのフィードバックなども反映しながら半年間で論文を仕上げる。

論文のテーマは多彩だ。20期生(21年3月卒業予定の3年生)は、「食の未来を昆虫食に託す前に―昆虫食導入の現実」「バルトークのピアノ曲における黄金分割―『ソナチネ』を用いて」「赤色矮星系での生命の可能性」「消波ブロックを追いかけて―津波に対する最適な消波ブロックを目指して」などに取り組んだ。