最新キャリア教育の傾向は「探究学習」とセット、「課題発見力」重視の実践例とは 67.8%「教員の負担」課題、時間不足でどう指導?

キャリア教育のメインは「探究学習」が77.6%

リクルートが行う「高校教育改革に関する調査『進路指導・キャリア教育編』」は、全国の全日制高校約5000校を対象に隔年で行われる調査で、今回で22回目を迎えた。先日(2023年1月)に発表された結果は、22年8〜9月時点で得られた943校の回答をまとめたものだ。

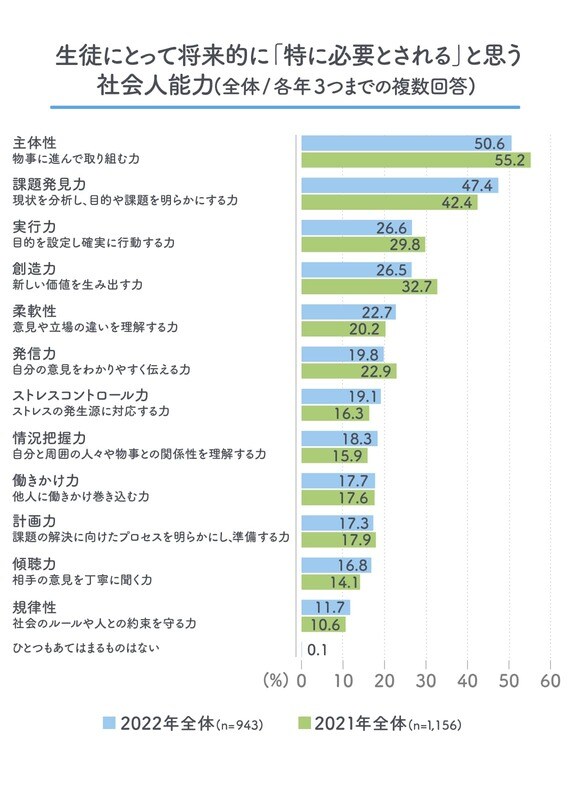

現在、キャリア教育に関する授業の77.6%が、「総合的な探究の時間」に行われていることが調査によりわかった。必要とされる社会人基礎力は前回に引き続き1位が「主体性」(50.6%)だったが、2位の「課題発見力」(47.4%)は前回よりも5ポイント上昇しており、年々割合が大きくなっているという。

リクルート「キャリアガイダンス」編集長、元「スタディサプリ進路」編集デスク

国立大学法人東京学芸大学 客員准教授、麗澤大学 客員教授

(写真:リクルート提供)

そもそもキャリア教育の目的は、社会環境が大きく変化する中で、生徒たちがこれから社会的・職業的に自立できるよう特別活動や教科を通して能力を育てることだ。「職業観育成」という、働くことや働く人を調べることを中心とする学びだけではなく、最近では正解のないプロジェクト型の学びで自己の興味・関心を深める学校も多い。赤土氏は、「プロジェクト型の学びではこれまで、あらかじめ設定された課題に生徒が取り組むケースが多い印象でしたが、昨今ではそもそもの課題発見力に力点が置かれるケースが増えています」と語る。

「総合的な探究の時間では、『課題の設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現』という順で学ぶ中で、社会や自己のあり方・生き方などの課題に向き合うことが理想とされています。ある課題に取り組むうちに、さらに新しい課題や興味関心が生まれ、その繰り返しが自分自身の生き方を考えるきっかけになるのです」

例えば、九州のとある高校の生徒は、京都への修学旅行中に「観光名所の景観には電柱がない」ことに気づいた。仕組みが気になった生徒はそのまま京都の市役所に赴き、担当者に話を聞かせてもらったそうだ。すると次は、「ではなぜ、地元では同じ取り組みをしないのか」という疑問が生まれる。そこで情報収集や分析を続け、大学進学時にも公共政策や社会学の研究を志望。その後は「地元をもっと観光で発展させたい」と新たな課題を持ち、市と組んだプロジェクトにも参加したという。偶然の課題発見が、キャリア教育が目指す志望校や志望分野の決定につながる結果となった。

調査でも、「『探究活動』の生徒の進路選択へのつながりについての考え」として、「志望校や志望分野選びにつながる」が前回より2.7ポイント上昇。そのほか、「地域や社会への興味・関心が高まる」「総合型選抜等、入学者選抜に活用できる」も上位に浮上しており、こうした要素を意識した授業が行われているようだ。