最新キャリア教育の傾向は「探究学習」とセット、「課題発見力」重視の実践例とは 67.8%「教員の負担」課題、時間不足でどう指導?

キャリア教育が行われているのは、「総合的な探究の時間」だけではない。赤土氏が印象的だと話すのは、「学食」でキャリア教育に取り組む学校の事例だ。コロナ禍で利用者が減った食堂に活気を取り戻すにはどうするか、と校長が投げかけると、課外活動としてたくさんの生徒が集まった。生徒たちは「どんなメニューなら人気が出るか」、「食材廃棄を減らすには」「地産地消に貢献できないか」「人気のないメニューを売るには」など、次々と課題を見つけては解決していったそうだ。

キャリア教育の課題は「教員の負担」が67.8%でトップ

一方で、調査結果からは今後の課題も浮き彫りになった。課題のトップに挙がったのが「教員の負担の大きさ」で、67.8%と前回よりも4.8ポイントもアップしている。

「日々考え方のアップデートや技術の進展がある中で、それらをどう普段の指導に生かしていくか、先生方はとても苦労されていることが多いです。多様化する学部や入試形態に加え、生徒の情報収集ツールも変化していますから、生徒に寄り添うには相当な下調べや準備が必要です。こうしたことが負担を増大させているのだと考えられます」

中でも、生徒の情報収集の方法はここ数年で大きく変わった。YouTubeやTikTokなどのSNSでは、社会の生きづらさやリスクに関する情報も入ってくる。確かに、将来の選択肢は多様化したが、一方で生徒が得られる情報にも偏りが生まれており、進路を早計に判断してしまう生徒が増えているようだ。例えば、インフルエンサーのようにアーティスティックな生き方を見る反面で、ブラック企業で働く人の嘆きを目にすれば、ビジネスパーソンへの印象は悪くなってしまう。また絵に興味があったとしても、自分より才能のある人が世界中にいると知れば、自ら自分の限界を決めて将来の可能性を狭めていってしまう。

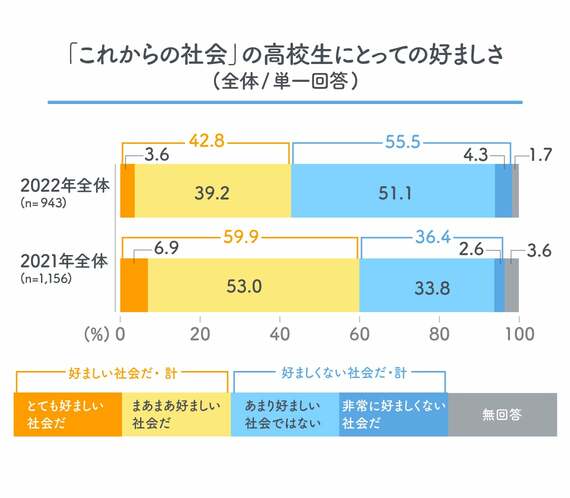

実際に、「これからの社会の高校生にとっての好ましさ」という調査では、55.5%が「好ましくない社会だ」を選択。理由としてフリーアンサーには、「日本の若者や弱者への政策不足や、経済状況の悪化の改善への見通しができないため」「個人を取り巻く環境の変化への対応が多様化しているので個人で切り開く能力が問われるため」といった声に加え、「二極化」「格差」などのワードも見られた。

「生徒が進路を決めにくい要因には、コロナ禍でオープンキャンパスや会社訪問の機会が少なかったこともあるでしょう。今後イベントが復活すれば、生徒が抱く不安も少しずつクリアになっていくと期待しています」

続いて、キャリア教育の今後の課題で2番目に多かったのが「実施時間の不足」だ。1回の進路面談で1人の生徒に割ける時間は15分程度。しかし、この短い時間で将来の方向性を定めるのには無理がある。

「先生方がお忙しいことは十分承知していますが、教員と生徒が日頃から対話の機会をつくることが大切だと考えます。面談だけで進路を決めるのは難しい側面がある中で、総合的な探究の時間での取り組みなどをきっかけに、日常的な声かけや問いかけを通して一人ひとりの興味・関心を深掘りするというアプローチも打ち手の1つだと考えています」