導入広がる「匿名いじめ通報アプリ」、「いじめ以外の相談が7割」の重要な示唆 約36万人がスマホやGIGA端末にインストール

1286校が利用している「いじめ対策アプリ」のルーツとは?

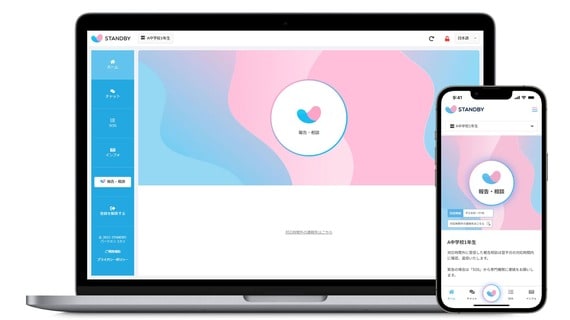

いじめの認知件数や重大事態件数が過去最多となる中、児童生徒の声なき声を拾い上げるツールとして教育現場で活用が広がりつつあるアプリがある。匿名かつチャットでいじめの報告や相談ができる「STANDBY」だ。現在、33の自治体が導入しており、私立校を含め1286校が利用している。自治体は教育委員会が主体となって導入するケースがほとんどだが、2023年度は、北海道旭川市、大阪府八尾市、三重県伊勢市の市長部局が、こども家庭庁の実証事業の枠組みで導入した。

そんないじめ対策アプリはどのようにして生まれたのだろうか。

スタンドバイの創業者である谷山大三郎氏は大学時代、教員を目指していたものの教員採用試験に不合格となり、卒業後はリクルートに入社。しかし、子どもと関わる仕事がしたいという思いを捨てきれず、学生時代に働いていたNPO法人企業教育研究会に転職して教育現場に携わるほか、母校の千葉大学で非常勤講師を務めるようになった。

スタンドバイ代表取締役

1982年生まれ。リクルートを経て、NPO法人企業教育研究会の職員として教育の現場に携わる。自身の経験からいじめ対策に本腰を入れたいという願いの下、NPO在職中にストップイットジャパンを起業。2022年にスタンドバイに社名変更。千葉大学教育学部附属教員養成開発センター特別研究員、一般社団法人standbyyou代表理事

その仕事の中で海外の教育サービスを調べているうち、雑誌でいじめ対策アプリの「STOPit(ストップイット)」がアメリカで広まっていることを知る。「これで日本のいじめ問題も解決するのでは」と思った谷山氏はいてもたってもいられなくなり、先方にコンタクトを取って単身渡米。直談判の末、2015年にSTOPitの日本代理店となり、2016年にサービスの提供をスタートした。

担任の先生がいじめを止めてくれた「原体験」

背景には、自身がいじめられていた頃の原体験があった。「口下手で猫背だった」と、振り返る谷山氏。小学校5年生くらいからいじめられるようになってだんだんエスカレートし、ひどいときは背中をいきなり蹴られることもあったという。

「そんないじめを止めてくれたのが、担任の先生でした。ずっと両親にも言わず我慢していたのですが、あるとき先生がクラス会を開いて、『人を傷つけるいじめは絶対に許さない』と皆の前で言ってくれたのです。子どもは苦しいときほどSOSを出しませんが、誰か1人でも味方がいたら生きていける。そんなことを実感した体験でした。私も先生のように、苦しんでいる子どもを助けたいと思い、行動を起こしたのです」

ただその頃、学校がテクノロジーを取り入れることはまだ珍しく、立ち上げ当初は苦戦した。教育学部出身だったこともあって知り合いの教員などに話をして回ったが、見向きもされなかったという。誰かを助けたいときや自分を助けてほしいとき、いつでもどこでも相談・報告できる環境を「学校外」につくれるのがこのアプリのポイントだと谷山氏は考えているが、その仕組みに抵抗感を示す教員もいた。