会話も校内掲示も、「政治の話」を禁止された小学校時代

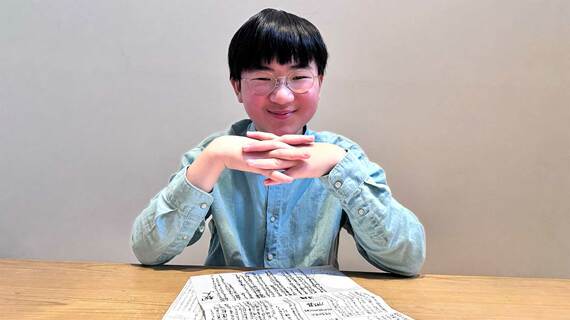

――川中さんが「日本中学生新聞」を立ち上げたきっかけを教えてください。

いちばん大きかったのは、小学4年生のときに「政治の話をするな」と学校で叱られたことです。

2020年に大阪都構想が持ち上がり、僕の地元である大阪市内でも議論が活発になっていました。あちこちでチラシが配られていたし、テレビで討論会の特集が組まれていたのを覚えています。自分の住む街に直接関係があることなので、僕もとても興味を引かれました。そこで調べてみたら、2015年にも都構想をめぐって住民投票があったこと、そのときは自民党と共産党が「共闘」して反対していたことなどがわかりました。僕は、この2つの党は仲がよくないと思っていたので、意外でしたがいいことだと思いました。

ほかにも、前回は反対派だった公明党が2020年は賛成に転じていること、公職選挙法に縛られる普通の選挙とは違うこともわかって、単純に「面白いなあ」と思ったんです。それで学校でも、友達とその話をするようになりました。みんな地元のことだから興味を持っていて「俺は反対だな」とか、自分の意見を持っている子も少なくなかった。でもその会話を聞いた先生に、「学校でそんな話をしてはいけない」と怒られたんです。

――その件で、家にも電話がかかってきたとか。

はい。先生が僕の親に電話をして、「次に政治の話をしたら、校長室に呼びますよ」と。それで親に叱られることはなかったけれど、僕自身が納得できなかった。話すのがダメならと学校の新聞委員会に入ったのですが、そこで「選挙に行こう」と呼びかける新聞を作ったら、これも政治の話だからと校内掲示してもらえませんでした。だから結局、自分で作るしかなくなったんです。

当時は「小学生である僕には、先生に対抗する手段はないのか?」と悩み、それについても調べました。そうしたら「子どもの権利条約」第12条の意見表明権というものがあるとわかり、これを先生に話してみたんです。でもあまりピンと来なかったようで、抗議が聞き入れられることはなかった。振り返れば、あの悔しさが今につながっているので、ある意味これもよかったと考えるようにしています。

「意見と文句の違いがわかっていない人がすごく多い」

――今はちょうど2号目を制作中とのことですが、新聞の発行を始めて変わったことはありますか?

応援してくれる人は多いし、大阪・関西万博やIRカジノなど、僕が関心を持っていることについて教えてくれる人も増えて、うれしい出会いがたくさんありました。新聞の配布は大阪市内での手渡しがメインですが、書店に置いてもらったり、東京や北海道の人の要望を受けて郵送したりと、読んでくれる人も増えています。