「上位団体は不要」の声が多数ある中、あえて全国PTA連絡協議会を発足した訳 会費なし、PTAの運営に便利なサービスも提供

「上部団体のあり方に疑問を呈し、実行に移すことができたこのメンバーと力を合わせれば実現できるのではないか。全国のPTAを新しい形で下支えしていく団体を作るのなら、今しかないと思いました」

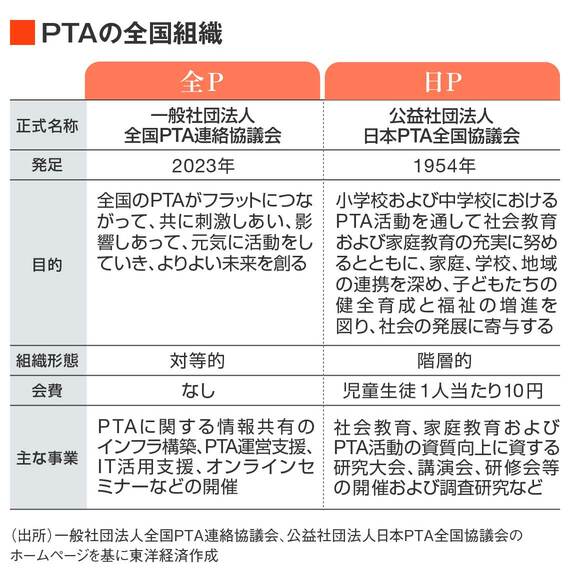

「階層的」ではなく「フラット」、日Pとの相違点

すでに存在するPTAの全国組織である日Pとの違いは何か。

「日Pは、日Pを頂点として道府県P連、市区町村郡のP連とつながる階層的な組織ですが、私たちは、P連や各校のPTAとフラットにつながる組織。道府県P連の代表が理事につらなる日Pとは、執行体制からして異なります。

さらに、会員のP連・PTAから会費もいただきませんし、研修会やイベントなどへの動員も想定していません。イベントは会員以外でも参加でき、オンライン形式で開催しています」

全Pの会員対象は、全国の幼小中高すべてのPTAで、

・日Pの非会員

・道府県P連の非会員または休会中の市区町村郡P連など

・市区町村郡P連の非会員または休会中の各校PTA

とされている。

また、「会員団体」ではなく「サービス提供団体」として位置づけ、2023年4月現在、会員数は都Pのサービス提供団体1299団体、奈良市P連に加入する81団体で、合計1380団体。上部団体からの退会・休会を検討中のP連・各校PTAからの問い合わせにも随時対応しているという。

P連・各校PTAのアップデートのきっかけに

全Pの主な事業の1つが、P連・各校PTAの情報共有のインフラをつくることだ。

「子どもたちのすこやかな成長のためには、学校と保護者の連携は不可欠であり、PTAは子どもたちに必要な組織であると考えています。PTAは70年以上もの歴史をもつ団体ですが、時代は変わり、前例踏襲すべきことと、見直すべきことを話し合う機会を持つことや、その過程から生まれる学びが重要です。

活動自体を見える化し、柔軟性を併せ持つ組織だからこそ、多様な人が参加しやすくなると考えます。しかし、『従来の事業をやらなきゃいけない』『その事業が何のためかよくわからない。でも事業は続けないといけない』などの声があちこちから聞こえてきます」と、長谷川氏は言う。

さらに、「そもそもPTAは入退会自由の任意団体であるのに、任意加入制についての説明、入会の意思確認が行われていない状態が続くなど、スタートラインに立てていないケースも見受けられます。私たちが考えるPTAのあるべき姿は、これらの課題を含め会員同士でていねいに話し合いの場をもち、学校や地域の実情を反映しながら活動をアップデートさせていくこと。

ホームページに、全Pが考えるPTAやP連のあり方をはじめ、任意加入や入会意思確認のノウハウ、テンプレート、PTA未加入者への対応、各地のP連の運営情報などの情報共有を行うことで、そのきっかけをつくる団体でありたいと考えています」

PTA運営支援、IT活用支援などのサービスを提供

もう1つの事業が、使いやすいサービスの提供である。PTA運営支援、PTAにおけるIT利活用支援、オンラインによるミニセミナー・情報交換会の開催などだ。

PTA運営支援では、会員登録済み都道府県P連や市区町村郡P連に対し、全Pで契約するメールサーバーおよびドメインによる「PTAメールアカウント」提供サービスを開始している。

各企業との連携により、パソコンをはじめとしたICT、機器のリース・レンタル、PTA会費のコンビニ決済、クレジットカード決済サービスも導入。これらは全P会員登録の有無にかかわらず、幼小中高すべてのPTAで利用が可能だという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら