自分で決めた学習が終わると、子どもたちはグループリーダーと呼ばれる先生に見せにいき、リーダーは1人ひとりの取り組みを確認しながら、ポートフォリオに記録。定期的に面談をして振り返るというサイクルで子どもの成長を見守っていくのです。

ブロックアワーの間には、30分のヒュッゲの時間。ヒュッゲとは、デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」を指す言葉ですが、ヒミツキチでのこの時間は休憩ではなく右脳を使って思いっきり遊ぶ時間だそう。この日は裏の畑に行って、作業をしていました。

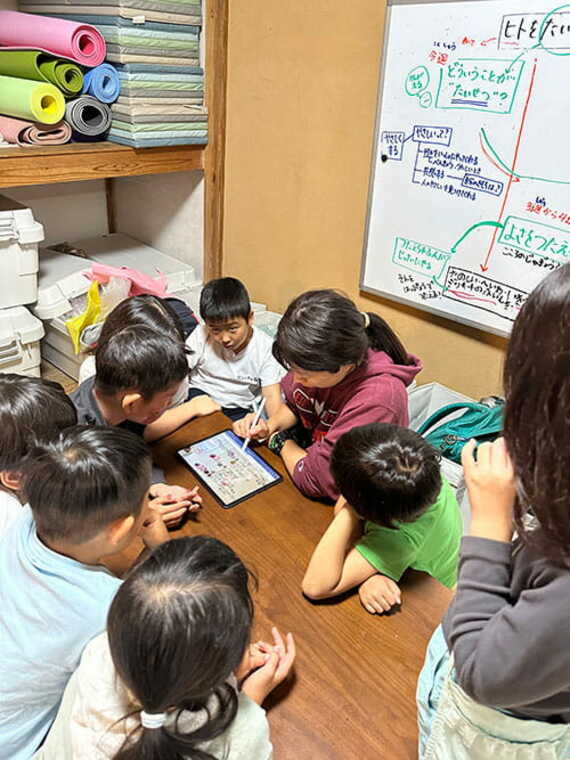

午後は「プロジェクトアワー」。校舎を飛び出して、葉山の自然や文化財に触れ街で学んだり、さまざまな背景を持つ大人たちが、1日先生として授業をしに来てくれたりします。

例えば、地元の料理研究家が命と食の授業をしたり、釣り好きの父親が釣りを教えたり、それぞれのどまんなかを伝えてくれるのです。「おもしろい大人の背中を見せたい」という話に共感していたら、なんと地元の公立小学校の校長先生も来て授業をしてくれたと聞いて、正直驚きました。

なぜなら、オルタナティブスクールに通う子どもたちは、それぞれの居住地の学校に籍を置くことになりますが、中には、理解してもらうのが大変だったという話も聞いていたからです。

葉山町全体が学びの場所、公教育とも境界線を設けない

「最初から日本の教育を批判して学園をつくりたかったわけではなく、みんなで共につくりたいと思っていました。だから人も場所も境界線を設けず、葉山という町全体が学びの場所です」とちほやん。

この町では、オルタナティブスクールと公教育がつながっている。その訳を知りたくて後日、葉山町教育長の稲垣一郎氏にお声をかけたところ、早速場を設けてくださいました。このフットワークの軽さは、これまでに経験したことがなかったので驚きでした。

ここからは、その様子を紹介しましょう。参加したのは、葉山町教育委員会から、稲垣一郎教育長、学校教育課長の濵名恵美子氏。指導主事の松本美穂氏と沖野僚太郎氏。そして、ちほやんと、ヒミツキチ森学園の運営母体である一般社団法人PLAYFULの理事・野瀬美千子さん。すでに互いに旧知の仲で、リラックスした様子で取材に応じてくれました。

「決して敵ではないので、関係づくりの一歩は、開校に当たって教育委員会に挨拶に行き、自分たちの思いを伝えることから始まりました」と野瀬さん。ヒミツキチ森学園に来る子どもたちは、地元の学校に籍を置くことになるので当たり前のことだと言いますが、そこは、それぞれの保護者に任されているところが多いのではないでしょうか。

しかし、地元の人と丁寧に関わる。こんなところに、よい関係性を築くヒントがあると感じました。

違いを認め合い、混じり合うことで化学反応が起きる

15年間小学校の現場に立ったのちに現在の教育委員会に籍を置く沖野氏は「公教育をリスペクトしてくださるのでありがたいが、こちらも学ぶことが多い。ヒミツキチ森学園の取り組みを見ていて、自分も知らず知らずのうちに決められた枠の中でとらわれていたことに気づき、そもそも何のための教育なのかという原点に戻って考えるようになりました」と言います。

また、「葉山町の学校にもリソースルームという校内フリースクールのような居場所はあって一定の成果はあるけれど、そもそも学校という場所に合わない子たちが行ける場所はたくさんあったほうがいいので、オルタナティブスクールのような多様な教育の場が葉山にもっと増えたらいいと思う」と言うのは、特別支援級の教育に取り組む松本氏。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら