「デンマークの教育のフィールドにあった、人が人として生きることを大切にしていることに感銘したことから始まりました。自分のどまんなかで生きたい人が、自分のどまんなかで生きられる。自分のどまんなかにその人がいることで、誰かのギフトになっていく世界を見たい。そのためには、まず子どもたちが自分のどまんなかで生きられる学校をつくることから始めようと思った」とちほやん。

「それってどういうこと?」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、私もデンマークの教育を視察してから、「思ったなら一歩踏み出すべし!」とそんな気持ちにさせられ、人生がシフトチェンジした経験があるので、その思いはよくわかりました。

翌年、キックオフイベントを行い、どまんなかの思いを伝え、共鳴してくれた300人以上の人たちが集まって、カリキュラム部・クラファン部・舎作り部などそれぞれのどまんなかだと思うプロジェクトチームに参加。思いを重ねながら学校づくりを行い、2年かけて今の場所(神奈川県葉山町)に開校しました。

トップダウンで組織運営するのではなく、対話によって共につくっていくというスタイルにこだわったと、ちほやんは話します。カリキュラムをつくる過程でも、最初は学習指導要領による教育に批判的な声が上がって、日本の教育を否定するような雰囲気になっていったことに、すごくモヤモヤしたと言います。

しばらくは静観していましたが、悩んだ末、いったん初心に返ろうと、勇気を出してカリキュラム部を解散。もう一度、「何のためにオルタナティブスクールを立ち上げるのか」という原点に立ち返って考えることにしたのです。

そして、改めて学習指導要領を読み込んでいくうちに、そこに書かれていることは、決して自分たちがやろうとしていることと相反することではないと気づいたそうです。そして、日本の学習指導要領をマッピングしながらカリキュラムをつくり、オランダのイエナプラン教育とデンマークの教育の指針を土台にしたスクールを立ち上げたのです。

イエナプランの考え方を取り入れたカリキュラム

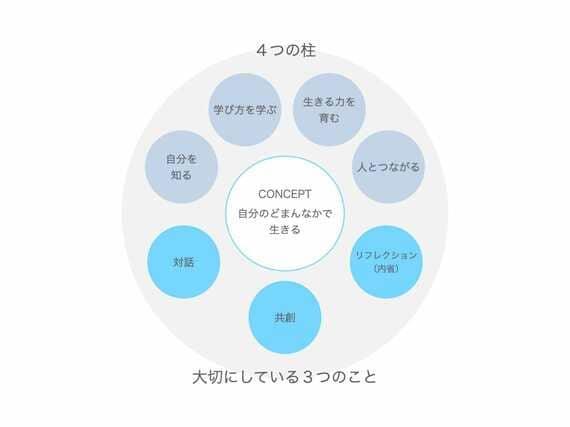

大切にしているのは、次の4つの柱。いちばん大きな柱として「生きる力を育む」、それを支える3つの柱として「自分を知る」「人とつながる」「学び方を学ぶ」があります。

(画像:ヒミツキチ森学園提供)

学園の1日は、自分たちが過ごす場所を清めて整える掃除と、今日の活動にチェックインするサークルタイムから始まります。じっくり30分かけて対話によって子どもたちの様子を確認した後は、ブロックアワーという学習の時間。

1〜3年相当の森サークルと、4〜6年相当の海サークルに分かれた子どもたちは、自分が決めた1週間の計画に従って、それぞれの学習に取り組んでいました。

計算や漢字のドリルに取り組む子。タブレットの課題に取り組む子。それぞれにあったスタイルで学習を進めていきます。この日の海サークルは、元小学校教員でヨガのインスタラクターでもあるグループリーダーの青山雄太さん(あおちゃん)によるヨガクラスで、心と体を整えてから学習に取り組んでいました(タイトル上の写真参照)。

見ていると、計算問題に苦戦する子に年上の子が教える場面が……。最初は指を使って教えようとしていましたが、そのうち玉そろばんを持ってきて、その使い方を教え、考え方を一生懸命伝えていました。この場面を見て、「この子は、学び方を学んできたんだな」と感じました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら