学童保育の待機児童や質低下、問題解決に「学校施設の活用」が必要と言える訳 海外に比べ「子どもの権利」の視点が欠ける日本

学童保育の待機児童問題、解消のカギは「学校施設の有効活用」

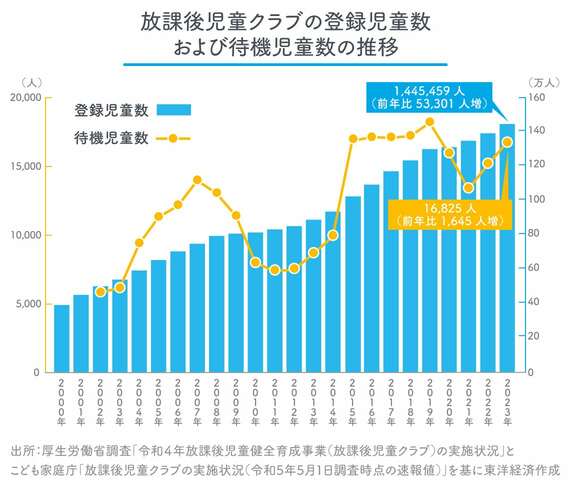

学童保育の登録児童数はここ20年ほど右肩上がりで増え続けており、待機児童数も高止まりしている。学童保育に子どもを預けられないことでいわゆる「小1の壁」に直面し、離職せざるをえない女性などもおり、社会問題化している。

その背景について、日本総合研究所上席主任研究員の池本美香氏は次のように話す。

「小学生の数は減っているものの、ここ10年ほどで25~44歳の女性の就業率は10%以上増え、時代とともに祖父母やきょうだい、近所の人が子どもを見守るような環境もなくなりつつあります。そのため保育園の待機児童問題が深刻化しましたが、世の中の関心が保育園に集中してしまい、自治体も学童保育の待機児童問題への対応が後手になってしまったといえます。そもそも小学生の課題に対する行政の関心は学校教育中心で、小学生なら1人で留守番したり、友達と遊んだりして過ごせるだろうという考えもあり、学童保育にはお金が回ってこないという面も大きいです」

とくに人口が偏在している都市部で学童保育のニーズが高まり続けているというが、こうした「量」の問題を解決するにはどうしたらよいのか。池本氏は、「学校でそのまま放課後に子どもたちを受け入れればいい。見守る人がいれば、保育園の待機児童問題よりも対策は取りやすいはずです」と話す。

しかし現状、学校教育時間外の学校施設の有効活用は十分にできていない。文部科学省で2022年3月に取りまとめられた「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」の最終報告書も、学校の役割として子どものウェルビーイングの保障を重視する方針を掲げてはいるものの、検討対象は学校教育時間内における校舎のあり方が中心になっている。「約7割の小学校の余裕教室や敷地内に学童保育があるにもかかわらず、学童保育や校庭のあり方についての言及はほとんどありません」と、池本氏は指摘する。一方、世界では近年、学校施設の活用が進んでいるという。

「放課後の充実が学校教育にもプラスになると考え、放課後にも学校が関わるようになっています。例えば、スウェーデンでは、2001年に義務教育と就学前保育、学童保育の教員養成課程を統一して資格上の格差をなくし、校長の責任の下、学校の中で義務教育の教員と学童保育の教員が対等にコミュニケーションを取りながらチームで子どもたちを見守る体制にしています。世界的には校庭を緑と遊びの場に改造し、学校教育時間外にも開放する動きが見られます。こうした海外の事例を見ると、日本でも放課後の学校施設の柔軟な活用は可能だと考えられます」

海外では「校庭の改善」でいじめ減少や学力向上などの成果も

ただし、学校施設を活用するには、前提として学校の居心地のよさが重要になると池本氏は言う。

日本総合研究所調査部上席主任研究員、千葉大学客員教授

専門は、子ども・女性政策(保育、教育、労働、社会保障など)。1989年日本女子大学文学部卒業。三井銀行入行、三井銀総合研究所(現日本総合研究所)出向。2000年千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了、博士(学術)。著書に『子どもの放課後を考える』(勁草書房)など。22年度まで厚生労働省社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会委員。現在、東京都こども未来会議委員などを務める

(撮影:梅谷秀司)