学校の「金融教育」必修化で前進もいまだ手薄、知識不足や教材選びへの対応策 外部とうまく連携して進めるのも選択肢の1つ

また、金融教育の拡充、投資教育の必修化スタートということで、学校や先生宛てにさまざまな団体からさまざまな専門教材の案内が届くものの、「どのような視点でどの教材を選んだらよいのかがわからない」という声も聞こえてきます。金融庁のホームページには、金融広報中央委員会により、学校における金融教育に関する実践プログラム、教材、各種コンクール、公開授業、セミナーなどの情報が掲載されていますので、これらを調べることも選択肢の1つとしてお伝えしています。

――金融教育は、学校内部のリソースだけで展開していくのは困難なのでしょうか。

東京都では2023年5月から「金融経済教育に関する講師派遣事業」をスタートしました(事業期間~2025年3月31日)。学校などから依頼を受け、連携する金融機関や団体・金融経済教育関係者などを講師として派遣する事業で、講師の謝金・交通費は東京都が負担するため専門家の授業を無料で受けられる仕組みとなっています。

登録団体は、金融庁、全国銀行協会、日本証券業協会、ファイナンシャル・アドバイザー協会などで、「キッズ・マネー・ステーション」も講師団体の1つとして登録されています。専門的な知識な必要な金融教育は、可能な範囲で外部リソースとうまく連携しながら学びの場を展開していくことが、子どもたちの金融リテラシーを高めていくことにつながるのではないでしょうか。

学校教育に取り入れられたのは大きな一歩、長期的な視野で

――日本の金融教育の現状と課題についてお感じになることについてお聞かせください。

「高校で金融教育必修化がスタート」とニュースなどで取り上げられ話題になりましたが、実際に高校の家庭科の教科書を見ると、「長期的なライフプランの中で金銭計画は大切」という点は説明されているものの、金融商品についての具体的な記載はないなどその内容は断片的で、真の意味で金融リテラシーを身に付けるには正直なところ手薄に感じます。

専門家の立場からすると、「コマ数を増やし単元として充実させてほしい」という思いもありますが、日本の教育全体が過渡期を迎えている今、ほかの金融教育先進国と同様のカリキュラムを求めるのは困難でしょう。

ただ、長らく日本人の間では、「人前でお金のことを話すのはタブー」という風潮がありましたが、ようやく金融教育の遅れが指摘されるようになり、学校教育に取り入れられるようになったのは大きな一歩だと思います。今後は先ほど申し上げたように、学校と外部リソースの連携に加え、民間が開発する金融教育カリキュラムを活用しながら学びを深め、長期的な視野で金融リテラシーを高めていく流れになるのではないでしょうか。

――「キッズ・マネー・ステーション」では、2023年夏に東京・大阪・福岡で「金融教育サミット2023」を開催されました。内容について教えてください。

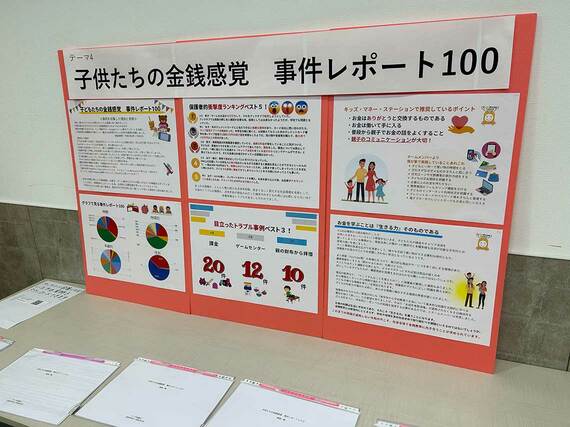

金融教育についての興味・関心が高まる中、参加者が金融教育の現状や課題、どのように子どもに伝えていけばよいのかなどについて知ることを目的に、パネルディスカッション、学習指導要領と教科書研究、世界の金融教育についての研究発表展示、「子供たちの金銭感覚 事件レポート100」の展示などを行いました。

経済アナリストの森永康平氏、東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部 国際金融都市担当課長の中村香織氏、学生投資連合USIC顧問で慶應義塾大学法学部3年の八田潤一郎氏をまじえて「金融教育の最前線」をテーマに行ったパネルディスカッションでは、「学校の先生だけで金融教育を担うのは難しい現状があるため外部リソースを使いながら長期的な視点で取り組んでいくことが大切」「投資や資産運用の教育以前にいちばん大切なのは家計管理。まずはここをおさえてから」などの意見があがりました。教育関係者、教職員、金融関係勤務の方、保護者の方など4日間で約120名の来場がありました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら