先般公表された昨年実施の教員勤務実態調査でも、前回調査(2016年実施)よりも多少マシになっているとはいえ、依然として、民間などと比べても過重労働の教員はたいへん多いことが確認された。データが示すのは、教員人気の低下に歯止めをかけられるような現実ではなく、むしろ今後さらに人気が下がっていく可能性のほうが高く、見通しも不透明だ。

定年退職者数が多い時期は過ぎたという首都圏などの自治体では、これからの教員採用数は少なく済むかもしれない。しかも、少子化に伴い、学級数も減るので、必要な教員数は減っていく、というのが基本だ。

だが、特別支援教育に対するニーズが増えている。この傾向がいつまで、どの程度まで続くのかはわからないが、ここ10年余り教員需要を押し上げてきた。教職員の若返りが進む自治体では、産・育休を取る人も多いので、講師需要は高い。加えて、必要な教員数は、定年延長や再任用を受けてくれる人がどのくらいかによっても変わってくる。休職・離職者も、教育委員会の予想以上に増えている自治体もあると聞く。

学校の働き方改革が強く言われるようになってから、約4年経つ。出退勤の管理、部活動改革、留守番電話、行事の精選など、前進したことも少なくないが、まだまだというところも多い。教員人気を上げていくことができるかどうか、今はラストチャンスとも言える。

なぜ働き方を見直す必要があるのか?

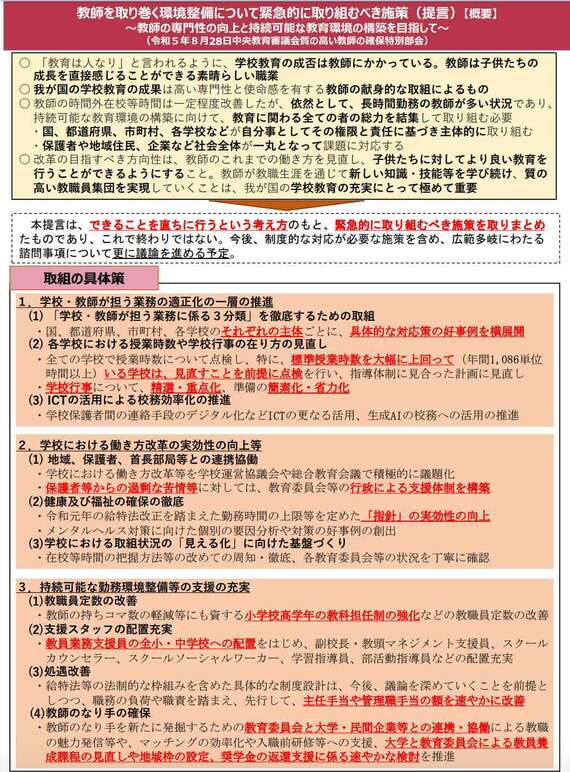

次に、中教審の緊急提言、ならびにその取り組みを強く進めてほしいという文科省の通知について、見ていく。下の図は概要だ。

まず、具体策にいく前に注目してほしいのは、目的・理念のところだ。報道などでも、教育委員会が学校などへ説明するときでも、理念を飛ばしがちなのは大問題だ。目的への理解、納得度が高くないと、推進力は生まれない。

中教審の緊急提言ではこう書いている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら