期待される事務職員、「共同学校事務室」で教員や教頭らの負担は減るのか? 事務処理の適正化や事務職員の人材育成で成果

「共同学校事務室」は「共同実施」と何が違う?

世界的には、事務職員は児童生徒の教育成果に貢献する「リソースマネジャー」といわれているという。

「例えば、ここ30年ほどで、英国などアングロ・サクソン系諸国では、学校運営事務の増大を受け、リソースマネジメントを担当するスクール・ビジネス・リーダーの雇用と専門職化が進んでいます。日本においても、人・物・金・施設・時間・信頼といったリソースを調達・活用して教育の質向上につなげていく『リソースマネジャー』としての活躍が期待されています。他国にも共通しますが、学校は教員が多数を占める専門職集団であり、事務職員はどうしても疎外されやすい面があるため、教諭と対等な専門職であることが明確に示された点は大きな意義があると思います」

しかし、事務を効率的・効果的に管理するだけでなく、組織運営や危機管理などの学校運営やカリキュラムマネジメント、地域連携協働といった校務運営への提案をも求められるとなると1人で仕事を回すのは難しい。そこで、共同学校事務室が制度化されたという。藤原氏は、以前からあった「学校事務の共同実施」との違いについてこう説明する。

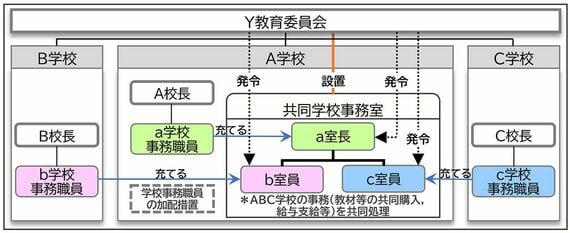

「複数の事務職員が集まって共同で事務業務を行う『共同実施』は、1998年の中央教育審議会答申で提案され、各自治体が自発的に進めてきた取り組みで、法的根拠がなく責任者の権限や役割が明確でない組織も少なくありません。これに法的根拠を持たせ、室長を置いて事務職員の責任や権限関係を明確にして制度化されたものが、共同学校事務室なのです」

出所:文部科学省の資料を基に藤原氏作成

(画像:藤原氏提供)

では、共同学校事務室を設置した自治体では、どのような成果が出ているのだろうか。

例えば、ある学校では、学年の会計担当にはクラス担任を持たない経験の少ない者や臨時的任用者が充てられることが慣例となっていた。そこで事務職員は、会計担当者の不安を解消するため、定期的なミーティングの機会を設け、担当者間で課題を共有して対応策を検討し、管理職の決裁後に職員会議で全職員に共通理解を図るという仕組みを構築。さらに、共同学校事務室を通じて各学校の会計担当者にも説明資料の共有化を図るなどして徴収金業務の改善を広げたという。そのほか、事務職員と教務主任が協働で、保護者対象の学校評価アンケートのウェブ化とデータ分析を進めて学校の課題解決や意思決定を支援し、その実践を共同学校事務室に共有したケースなどもある。

「共同学校事務室は、学校という枠を超えて課題を共に解決していくほか、事務職員のそれぞれの強みや経験をシェアして事務改善を広げる場でもあります。こうした共同解決により、工夫次第で事務職員の勤務負担軽減や意欲の向上が実現するというメリットもあります」と藤原氏は話す。

「共同学校事務室」の成果が出ている自治体の特徴

2019年に中教審が、学校・教員が担ってきた業務を3種類に整理して役割分担の明確化・適正化を促したこともあり、徴収金の徴収・管理、調査・統計への回答、学校行事の準備・運営などにおいて事務職員の役割の拡大は一定程度進んだが、「事務改善の加速化が必要だ」と藤原氏は指摘する。自身が研究代表者を務めた「共同学校事務室による学校事務改善の成果検証に関する研究」においても、さらなる改善の必要性が示唆された。

「共同学校事務室は、設置主体が市町村であり、現在、全市区町村の約4割に設置されています。都道府県レベルで見れば、共同学校事務室と共同実施が混在しているところが多いのが現状です。共同学校事務室の設置を推奨している県・市では成果が着実に出ており、事務処理の適正化、事務職員の人材育成については成果認識が顕著です。一方で、教員および副校長・教頭の事務負担の軽減については道半ばで、手応えを感じていない自治体は多く、まだまだ工夫が必要だといえます」