発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増

日本の学校は一斉授業が中心で、立ち歩くことは許されず、授業中は席に着いておとなしく先生の話を聞いていなければならないことがほとんどだ。学校生活の中でも「○○してはならない」といった規範が多く、通常学級で個別に対応することは難しいため、集団行動になじめないと、発達障害なのではないかと疑われてしまう。

学校から勧められて受診してみたものの、納得がいかないという保護者も多くいる。そのため児童精神科では、親の不安を整理してあげることも必要になる。また受診するにしても、「どこの病院でもいい」とはならない保護者が多く、ネットで検索をして、評判のいい病院で診てもらいたいと考えれば、待機してでもと思うのが親心だろう。また、発達障害は近年、日本だけでなく世界的にも増えているという。

「米疾病対策予防センター(CDC)の報告では、1975年に5000人に1人だった自閉スペクトラム症が、今や36人に1人いると推計されています。私が子どもだった頃は、自閉症という言葉を耳にすることすらありませんでしたが、なぜここまで増えたのか――。子どもたちのライフスタイルが変化したことに加え、医学的な診断が広まるとともに認知度が上がったことが大きいと考えられています。例えば、注意欠如・多動症(ADHD)は全体の5%、子どもが20人いれば1人いる最も出合うことが多い発達障害の1つです」

【2023年09月11日12時03分追記】

通常学級における発達障害の可能性のある小・中学生の人数の割合について、一部誤りがあったため見出しを含めてその部分を訂正しました。

発達障害だけでなく不安障害や摂食障害での受診も多い

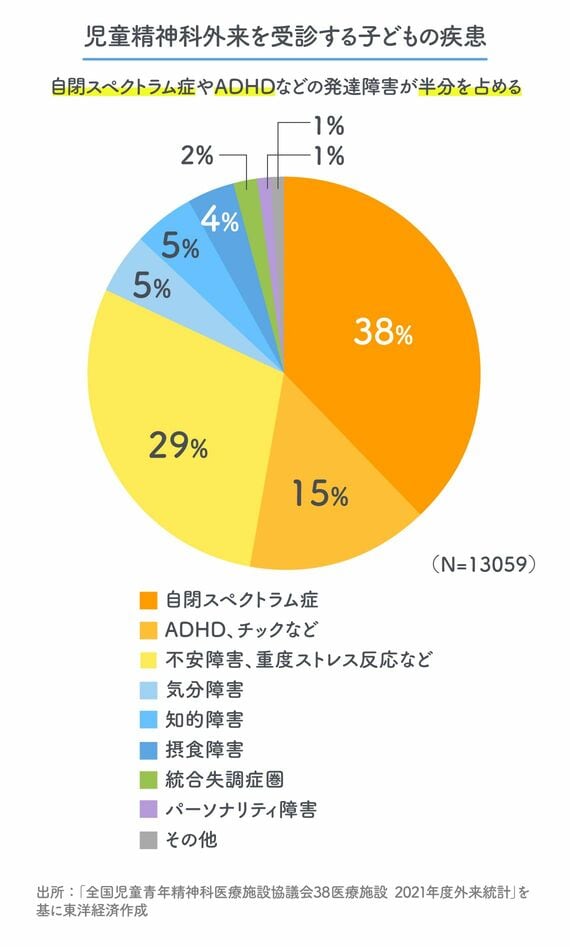

児童精神科を受診する子どもの中で多い疾患も、やはり発達障害なのか。全国児童青年精神科医療施設協議会38医療施設の2021年度外来統計によれば、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害が過半数を占めていることがわかる。子どもが小さければ小さいほど発達障害の相談が多いという。

次に、不安障害などで不登校になる子ども、思春期から青年期にかけては自殺やいじめなどが増えていく。その背景に発達障害が隠れていることもある。ごくまれに統合失調症のケースも見られるが、基本的には大人の精神疾患のような統合失調症やうつ病は少ない。入院では発達障害だけではなく、生命の危機に瀕した摂食障害が多いという。

「児童精神科で専用病棟を持っている病院は少なく、全国で40棟余り。全国児童青年精神科医療施設協議会の統計では平均入院日数は126.1日です。さまざまな事情から家庭に戻ることがとても難しい子もいて、時に長期になることもあります。大人と違って子どものこころの問題に臨床治験を通じて有効性と安全性を確認された薬剤が少ないことや、薬物療法自体の効果が期待されにくい疾患もたくさんあります。また、年代的にも言語的な交流が難しく、いわゆるカウンセリングが難しい場合もあります。じっくり時間をかけて診るのはもちろん、治療内容も大人と子どもでは大きく異なるのです」

国府台病院は、全国的にも珍しい児童精神科の開放病棟で、子どもたちは院内で自由に行動することができるという。一方で、「子どもたちを診ていると、それまでに大人に踏みにじられてきた体験から、大人である医療スタッフに反抗的な態度や罵詈雑言を浴びせることも日常的にある」(宇佐美氏)といい、現場の環境は非常に厳しいようだ。