名古屋大学・内田良、学校部活動は「本当に地域移行できるのか」問題のカギ 教員の「善意・ただ働き」という前提から脱却を

地域移行の最大の障害は部活動のための人・金の確保

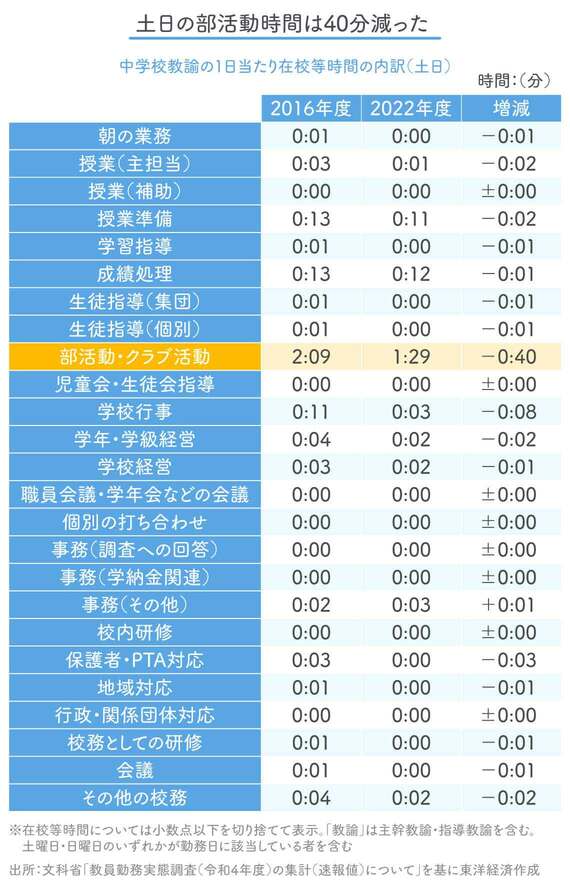

土・日曜の部活動指導時間は、今回調査(2022年度)で前回(16年度)より40分減って1時間29分だった。減った要因として、国が部活動ガイドラインを制定して、週末と平日各1日の週2日以上の休養日設定を求めるなど、とくに土日の指導時間を減らそうとしてきたことが挙げられる。一方で、根本的な解決策として期待される「部活動を学校活動から地域活動に移行する」各自治体の取り組みは、あまり進んでいない。

学校の部活動は「教育課程外(課外)活動」とされ、正規の教育課程以外で実施される活動に分類される。もともとは「同好会のような趣味的な扱い」から始まり、教員の“善意”あるいは“ただ働き”によって支えられていたものが肥大化してきた歴史がある。

そのため「部活動には人(指導者)やお金(予算)といったリソースが充てられてこなかった。それが部活動地域移行の最大の障害」(内田氏)になっている。地域活動は指導者らへの報酬などコストが必要だ。そこに人やお金の手当てのなかった部活動を移すには、ゼロからのリソース確保、財源や人材の確保の裏付けとなる制度の整備が必要になる。

部活動の地域移行が進まないもう1つの理由は、現状の部活動の活動時間が長すぎて、地域活動でできるキャパシティーを超えているという問題もあると内田氏はみている。

実際、部活動の時間は膨張を続けてきた。教員の部活動指導時間の推移を見ると、06年度調査では1時間6分だったが、部活の過熱を背景として16年度には2時間9分へと倍増した。22年度は前回より減ったが、依然として06年度水準を上回っている。

部活動が膨張する原因について内田氏は「部活動がとても魅力的だからだ」と説明する。「たくさん練習するのは苦しい。それでも努力を続けて勝てば大きな感動となって報われる。地区大会で近隣の学校との試合に勝って、喜びを味わいたい。そうすると、互いが競うようにたくさん練習しようとする。課外活動なのでブレーキとなる規制もなく、際限なく練習時間が延びてしまう」。

公的財源と質の高い指導人材をどう確保するか

では、具体的にリソースをどう確保するのか。金銭的リソースについて、地域移行された部活動では保護者が習い事の月謝と同様に一定額を支払うことが想定されている。実質無償で指導していた教員と異なり、地域で指導者を雇うには対価が必要になるためだ。代わりに、経験のない競技を指導するケースも多かった教員と違って、専門性のある指導を期待できる。ただ、小社の保護者アンケート調査でも、家庭の経済的負担について懸念する意見があった。