名古屋大学・内田良、学校部活動は「本当に地域移行できるのか」問題のカギ 教員の「善意・ただ働き」という前提から脱却を

トップダウンで活動時間抑制を、大会のあり方も見直すべき

部活動の活動時間は、国のガイドラインで、長くとも1日当たり平日で2時間程度、休業日で3時間程度とされ、週2日以上の休養日を設けることなどが定められた。しかし、強制力はないため、“熱心な”部活顧問の中には、故意にガイドラインを無視する例も後を絶たない。

部活動に強く魅せられていたり、自分自身の思いはそれほどでなくても部活動のチームとして練習参加を求める同調圧力が強い中で「当事者が意識を変えて、自主的に活動時間を減らすことは考えにくい。トップや管理側が、歯止めになる仕組みを設けなければ活動時間は減らせない」と内田氏は話す。

例えば、負けたら終わりのトーナメント方式から交流戦方式にするなど、大会のあり方を見直し、勝利にこだわり過すぎることなく競技を楽しめるようにする。大会参加資格として練習時間に上限を設けるといったことも考えられる。さらに活動量を減らすだけでなく、1人の指導者が複数の部活動をオンラインで指導するなど、ITの活用も含めた指導の効率化を考える必要もある。

内田氏が今、最も懸念するのは「地域に移行したのに、指導者もメンバーも以前と同じという『看板の掛け替え』に終わってしまうこと」だという。そうなれば、部活動の魅力への陶酔、学校内の同調圧力によって、自主性が形骸化し、長時間練習への半強制的な参加になっている現状の課題は、地域活動にも引き継がれてしまう。

「私の個人的な見解だが、投入可能なリソースや、スポーツや文化を自主的に楽しむ活動という趣旨に照らせば、週3日くらいまでの活動とするのが妥当だと考えている。地域移行をきっかけに、部活動をやりたい子には機会を保障し、やりたくない子には強制されない自由を尊重して、リソースと活動量の帳尻の合った持続可能な形になってほしい」(内田氏)

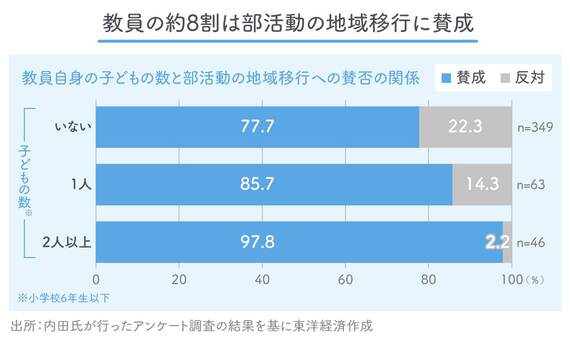

小社の保護者アンケートは、まだ実態が見えない中で、地域移行賛成は4割にとどまったものの、教員の部活指導の負担を知っている保護者は7割に上った。内田氏が実施した教員を対象にした調査では、教員の約8割は地域移行に賛成で、とくに小学生以下の子どもが2人以上いる場合には98%近くにまで跳ね上がるという結果になっている。

最後に、内田氏は「自己犠牲を強いられてきた教員の労働環境への理解が保護者の間にも広がったことは大きな前進。さらに一歩進んで、教員もまた保護者の一人であるという現実に思いをはせていただけたら」と、保護者にさらなる理解を求めた。

(文:新木洋光、注記のない写真:danny / PIXTA)

関連記事

中学生の保護者300人調査!部活動の地域移行「賛成の親」4割、残り6割の本音 先生の負担は知っているが親の負担増を懸念も

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら