南極に行った美術教諭が語る「教室を飛び出す学び」と「柔軟な働き方」の重要性 話題の「神山まるごと高専」で新たな挑戦開始

しだいに美術史やデッサンといった既存の授業に「スパイス的にICTを組み合わせる授業」(新井氏)が増えていった。例えば「名画が唄う」と名付けた実践では、Google Jamboardに名画を年代別にまとめて美術史をたどる授業を行った後、生徒たちはその中の好きな絵をChrome Music LabのKANDINSKYというツールに模写。絵を描くと自動演奏が流れ、新たな表現を体験できる。

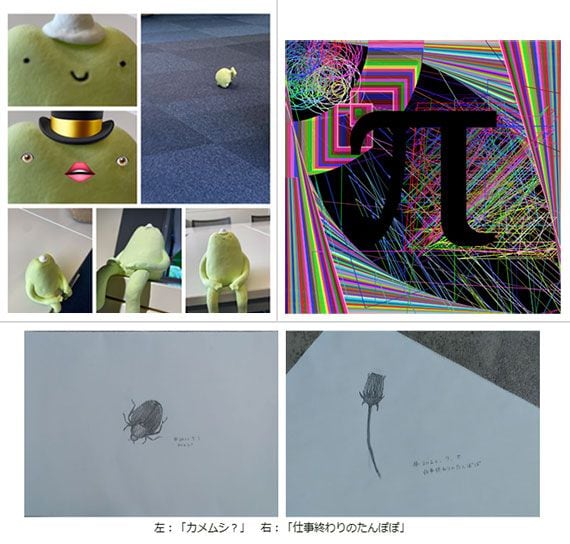

(写真:新井氏提供)

「地図文字タイポグラフィ」という実践も楽しそうだ。Google Earth Viewの衛星写真からアルファベットの形に見える地形を探し、そのスクリーンショットをトレースして文字の形の木工作品を作る。

(写真:新井氏提供)

ICTを使うと生徒たちの学びが深まることを実感した新井氏は、自らも教室を飛び出し学び始めた。AdobeやGoogleのセミナーを受講する中でICTを活用する教育者のコミュニティーがあることを知り、そのメンバーとの交流を通じてノウハウを模索していった。

さらに、自身の子どもと訪れた科学館で元・南極地域観測隊隊長の講演を聴いたことを機に、教員南極派遣プログラムに参加。昭和基地と学校を衛星回線でつないで南極の様子を伝え、生徒たちがそこから受けたインスピレーションを基に大きな絵を描き上げるというライブ授業も行った。

(写真:新井氏提供)

帰国後は学校勤務の傍ら、南極での体験を伝える活動を行うほか、学校外の教員仲間たちとコワーキングスペース「はじまる学び場。」の運営や教育コンテンツ開発などを行う「どこがく」という会社を立ち上げるなど、活動のフィールドを拡大。22年にはドルトン東京学園中等部・高等部に美術教諭として移籍し、高校生を対象にした学校設定科目の設計や、STEAM棟クラフトラボラトリーの教育展開も主導した。

新井氏は、ICTが特別好きだったわけではない。「わくわくするからと動き出してみたら、多くの人や機会に恵まれ、当初はできると思っていなかったようなことができるようになったのです」と振り返る。

「テンプレ依存」を懸念、問われる「クリエーティブな教育」

新井氏は、ICTを取り入れた手応えとして「学びの多様性を確保できる」点を挙げる。

「美術教育は制作が主になりがちですが、鑑賞者としての力を養うことも重要です。ICTを活用すれば、完成物だけでなく制作中の思考プロセスも記録して級友と共有でき、さまざまな視点からほかの生徒の作品を鑑賞したり意見を述べ合ったりできる。1人で完結せずに他者とつながれる、いわば『開かれた個人制作』が可能になるのです」

(写真:新井氏提供)

授業スタイルを変化させることも可能だ。遠隔授業はもちろん、例えば制作手法などのレクチャー動画を事前に撮影し、授業中はその動画を流しながら生徒たちの元を巡回する「1人チームティーチング」もできるという。