困難を見落とされがちな「境界知能」の子、「就職が難しい」「だまされる」事例も 育まれにくい「自己肯定感」、早期から支援を

努力不足だと見なされがちな「境界知能」の子どもたち

──「境界知能」に注目が集まりつつあります。改めて、その定義について教えてください。

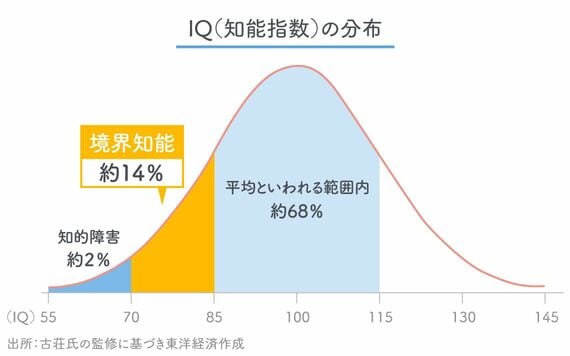

まずお伝えしたいのが、境界知能とは病名や診断名ではないということ。境界知能は、IQ(知能指数)の数値が70~84の域を指します。一般的にIQ85〜115の範囲内が平均とされ、IQ70未満は明らかに低いとされますから、「IQ値の目安が50〜70未満の軽度知的障害の人たち」と「平均といわれるIQ85~115の人たち」との間にあるIQ値の人たちが、境界知能ということになります。

IQは正規分布するので理論上、人口の約14%、日本では約1700万人の人が境界知能に該当するといわれています。例えば、多い報告でも発達障害は人口の約10%といわれていますから、かなりボリュームがある層といえるでしょう。問題は、この層の困難が見落とされがちだということです。

──なぜ見落とされてしまうのでしょうか。

近年、DSM-5(「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版」)では、知的障害の診断基準が変わり、改めてIQだけで診断しないことが記載されています。IQで判断できる記憶や言語、数学的思考などの「概念的領域」だけでなく、 対人コミュニケーション能力や共感力などの「社会的領域」、金銭管理や自身の行動管理などの「実用的領域」といった、日常生活を送るうえでの適応度も含めた評価を重視するようになったのです。

しかし、軽度知的障害かどうかについては、適応行動評価を含めてきちんと診断できる医師は少ないのが現状です。境界知能の方が抱える適応度の困難さは、軽度知的障害の方の困難さと類似しているはずですが、主にIQだけで「知的障害ではない」と診断され、公的支援につながれない人がかなりいるのではないかと思われます。

また、境界知能のお子さんの適応度の問題は主に就学後に表れてきますが、学校でも見過ごされやすいです。学校の先生はお忙しく、保護者や発達障害のある子の対応などに追われ、学習や適応度の問題に気づいていたとしても「様子を見ましょう」となりがちなんですよね。IQ70台で特別支援学級の対象となることもありますが、発達障害などさまざまな特性の子の対応や定員の問題で入室できないことも多いです。

通常学級には、このように適切な支援を受けられずに「努力不足だ」と言われ続け、達成感を得るのが難しくなってしまう子がいる可能性があるわけです。自己肯定感が育まれないまま社会に出て、仕事がうまくいかないなど、さらなる困難に遭遇する方も多いように思います。

青山学院大学 教育人間科学部教育学科 教授、医学博士

1984年昭和大学医学部を卒業後、88年同大学院を修了。小児科専門医、小児精神科医として臨床現場で診察を行いながら、発達障害や自己肯定感に関する研究を行っている。日本小児科学会用語委員長なども務める。『自己肯定感で子どもが伸びる 12歳までの心と脳の育て方』(ダイヤモンド社)など著書多数、近著に『DCD 発達性協調運動障害 不器用すぎる子どもを支えるヒント』(講談社)

(撮影:尾形文繁)

社会に出て問題が顕在化、犯罪などに巻き込まれるケースも

──境界知能に関する研究は進んでいるのでしょうか。