「総合型選抜(AO入試)対策」をどう指導する?教員が知りたい推薦状とエッセイ 海外大や難関大合格目指す推薦状の書き方とは

「没頭できることがわかったら、次は5つの心構えを持ってもらいます。それは、『従来の枠組みを崩す』『好奇心を旺盛にする』『プロセスからアイデアを生む』『共感を生む』『立ち上がって行動する』というものです。自分のテーマを見つけたら、それにまつわるまったく新しいアイデアを考えることが、推薦状やエッセイの作成にも役に立ちます」

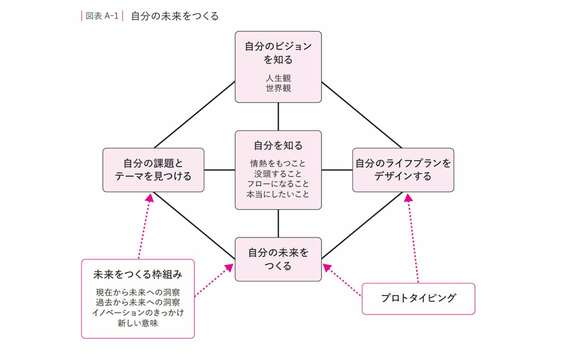

山脇氏の授業では上記の心構えを持ったうえで、例えばマインドマッピングや、「『すべてが可能だったら』ライフプラン」など、さまざまなフレームワークを行っていく。そして、これまでの自分とは異なる視点から世界を見る体験をするのだ。

これらを行うべきなのは、決して高校生に限ったことではない。教員をはじめとして、大人が自分自身の人生を構築するためにも効果的なプログラムであり、山脇氏自身も、まずは教員や塾の講師など、生徒を教える立場にある大人自身にこの体験をしてほしいと望んでいるという。

「ぜひ先生自身が、新しい視点で自分のライフプランについて考えて、いつもと違う景色が見えた時にどんな感情や意欲が湧くかを実感してほしいのです。そのうえで、生徒たちにも未来の『生き筋』を自分で考える大切さを伝えてほしいです。きっと、進路を考える生徒たちへの接し方も変わるはずです」

そのためにはまず、自由に発言できる環境づくりが欠かせない。山脇氏によれば、米国では、空気が読めても「あえて」読まない、ということがあるそうだ。他人と意見が違う場合も、争うのではなくその存在を知るだけでよい。そうすると、さまざまな視点を持つことができ、自分のテーマを唯一無二のものにするチャンスにもなる。教員は、生徒が安心して意見できる場をつくってあげることも大切だ。

生徒を枠にはめることなく、どのようにオリジナルな強みを引き出すか。生徒の志望校選定から進路設計までをどう指導するか。そんな課題を持つ教員や塾講師はぜひ、 『15歳からの人生戦略: ドラッカー経営大学院教授の「未来をつくる」授業』(東洋経済新報社) を参考にしてほしい。推薦状やエッセイの書き方を含め、将来を考えるヒントやフレームワークのアイデアが詰まっているはずだ。

(文:酒井明子、撮影:梅谷秀司)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら