一般選抜入試枠が減っていく!?大学が旧AO入試「総合型選抜」を選ぶ背景 国立8割・私立9割で実施、「トイレ研究」で合格も

総合型選抜でアドミッションポリシーに合う学生を見極める

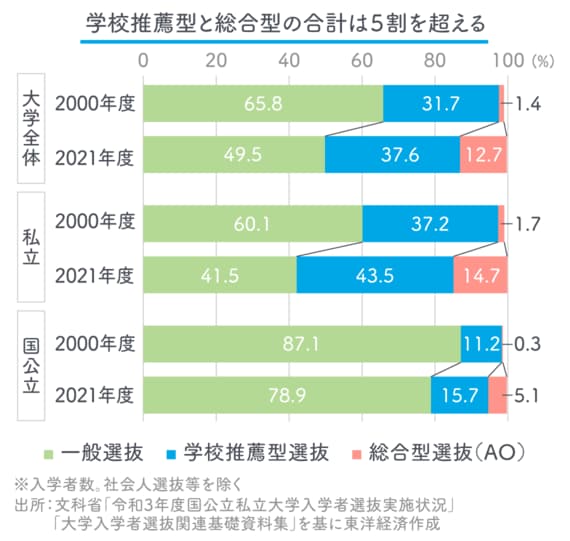

現在、大学入試全体の5割超は総合型選抜と学校推薦型選抜が占めている。総合型選抜は、大学が求める学生像、つまり“アドミッションポリシー”にマッチする受験生を採用する入試方式。学校推薦型と異なり高校の校長からの推薦は不要だ。

2021年入試からスタートした総合型選抜だが、すでに国立大学の8割近く、私立大学の9割近くが採用している。選抜方法は面接、小論文、グループディスカッションやプレゼンテーションなどさまざま。大学や学部に必要な人材を見極めるため、大学側もバラエティーに富んだ選抜を行っている。

総合型選抜の対策を得意とする早稲田塾の執行役員・中川敏和氏は、総合型選抜入試は今後ますます増えるのではないかと話す。

「大学側は、将来社会に影響を与えてくれるような人材を育成したいと考えています。そのため受験合格をゴールとするのではなく、大学入学をスタートと捉え、志や夢を追求できる学生を欲しているのです。学力試験に重きを置いた一般選抜のペーパーテストでは、そのような学生を見極めることが難しいため、総合型選抜が取り入れられるようになりました」

総合型選抜の増加の背景には、大学側の事情だけでなく社会情勢も影響している。現在の日本はかつてないほどの円安が進み、日本企業は高度経済成長期のような勢いを失った。人口も減少傾向にある中で、国力を高めるためにも一人ひとりが目的意識を持って主体的に動くことが求められているのだ。

総合型選抜は、保護者からも理解を得ている。先の見えない世の中で、答えのない問いに向き合う人間力を高めて、子どもにたくましく生きてほしいと願う保護者が多いのだ。実際、アドミッションポリシーに合った学生は入学後も目標を持って大学生活を送る傾向にあるという。

総合型選抜に向いているのは、夢中なものがある生徒

総合型選抜に向いているのは、どのような生徒なのだろうか。

「入試では、アドミッション・ポリシーと合っているか判断するために面接やディスカッションが行われます。もちろん、所作や伝わりやすい表現方法など押さえておくべき要素はあります。しかし、例えばこれまで夢中になったものや、これから研究していきたいことがある学生にとっては、面接やディスカッションが楽しいと感じるはず。自分がわくわくすることを、専門家である大学教授の前で議論できる絶好の機会ですからね。入学後にどのような研究をしたいかきちんと話せる生徒は強いと思います」

総合型選抜のおかげで、これまで“とがっている”と敬遠されてきた個性も拾われやすくなったが、一方で夢中になれるものや熱中できるものがない学生には不利なのだろうか。中川氏は「そうではない」と話す。

「好きなことがないように見えても、それは大抵、大人が求めているものに興味を持っていないだけです。生徒は必ず光り輝くものを持っています。本人が気づいていない場合もありますし、大人が勝手に『それは役に立たない』と決めつけている場合もあります。早稲田塾では、ポートフォリオの作成やディスカッションを通して、生徒の興味関心を丁寧にすくい上げています」