「毎日定時に帰る」さる先生と、残業当たり前の先生の働き方に見る決定的な差 仕事の生産性向上するにはICTの活用が不可欠

その仕事が「本質か本質でないか」を見極める

今年度は6年担任と研究主任、ICT主任を務める坂本良晶氏。それでも毎日ほぼ定時の17時に退勤しているという。約7年前、複数の主任を兼任しながら自身の子どもの保育園の送り迎えもしなければならなくなったときに、働き方を根本から見直してからずっとだ。

「今は残業もできるけれど帰ったほうがいい。そのほうが、ほかの先生も帰りやすくなるし、後輩に背中を見せたい思いもあるんです」と話す。生み出された時間は家事や情報のインプットに使う。一方アウトプットも教育オンラインサロンEDUBASEの運営、書籍執筆、SNSでの発信と多様だ。

こうした時間を多くの教員が持てず、長時間勤務で疲れ切ってしまう原因は「本質的な仕事も、そうでない仕事もすべてを丁寧にやっていこうとするマインドセットにある」と坂本氏は指摘する。

ここで言う本質とは「子どもが楽しく学べるようにすること」が教師の仕事だということ。本質に照らした「選択と集中」をせず、全方位的に仕事をするから「終わらなければ残業すればいい」という理屈が生まれやすい。

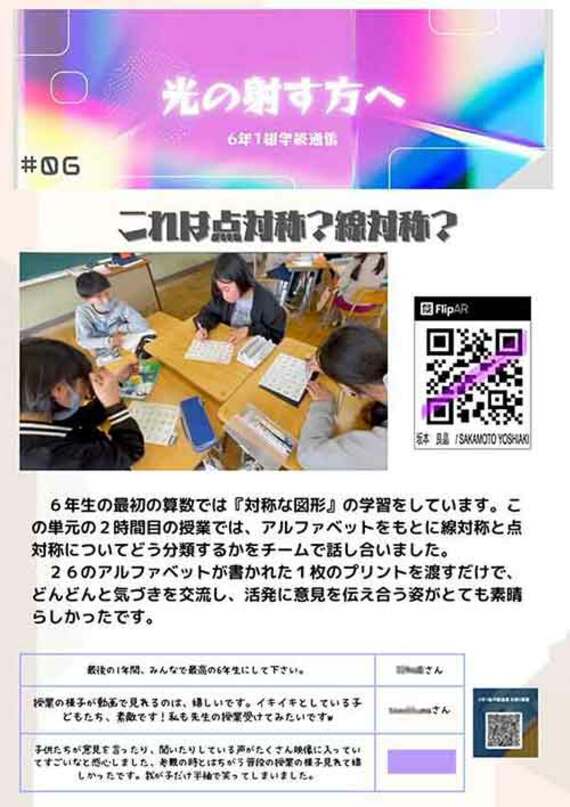

(写真:坂本氏提供)

「これまで学校の当たり前と思ってやってきたことの中には、教師の仕事の本質とはかけ離れたものも多くあります。子どもが楽しく学べるという本質に影響しないのであれば、仕事を削ったり、もっと効率のよいやり方に変えても問題ありませんよね。“限られたマンパワーで仕事をしているのですから、ここは妥協しましょう”と学校中を説得して回ったこともあります」

学級通信と学年通信の統合もそうだ。1学年1クラスの単学級で2つを作り分ける必要はない。その代わりに学級通信はICTを活用して作り込む。子どもの様子が動画で見られるようスマホで読み取れるQRコードを埋め込み、保護者がコメントを書き込めるようにした。

「子どもも保護者が自分たちの様子を動画で見てくれると思ったら、頑張ろう!と思うはずですし、保護者にも見てもらえる。コロナ禍で希薄になった学校と家庭を再び結び付けることができるなら、これは時間をかけてでもやるべきではないでしょうか」

ストックを消費してピークを乗り切る発想が欠けている

坂本氏が業務の軽重を見極める目を養ったのは、教職に就く前に大手回転ずしチェーンで店長として働いていた時のこと。店舗運営をスムーズにするコツは、「客の少ない時(アイドルタイム)にシャリを炊いてネタを準備する」など仕事のストックを作っておき、客であふれるピークタイムにストックを消費しながら乗り切ることだ。これが徹底できなければ現場は回らないことを学んだという。