今は、地球温暖化による影響の拡大、パンデミックや戦争など地球規模の課題が山積し、先の見えないVUCAの時代といわれています。そんな中で、SDGsを超える概念として、世界的にウェルビーイングに注目が集まっています。

日本では、21年がウェルビーイング元年といわれていて、産学政官でさまざまな議論が行われ、各省庁が所管する32の計画にウェルビーイングという文言が盛り込まれたほどです。またこちらの記事に書いたように、教育においても、次期教育振興基本計画ではその柱にウェルビーイングが据えられています。また、ウェルビーイング経営を目指す大企業も増えています。

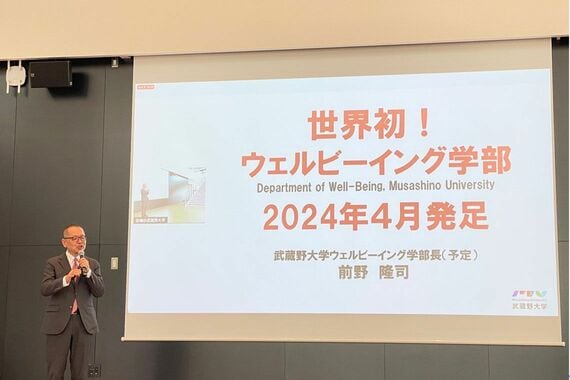

「今まさに、産業革命以来の経済中心のパラダイムから、人々のウェルビーイングを目指すパラダイムにシフトする時代の転換点にある」と前野氏。

(撮影:中曽根氏)

前野氏は、日本のウェルビーイング研究の第一人者で、ウェルビーイング学会の代表理事として、ウェルビーイングに関する研究および社会への実装を牽引されています。今、日本においても明治以来の社会改革が行われようとしているタイミングで、社会課題を解決する力を持った、平和維新を起こす新しい人材を育成する必要があると痛感し、西本氏と意気投合してこの学部を立ち上げることになったと言います。

ウェルビーイングな社会を実現するための手法を学ぶ

「ウェルビーイング学部が目指すのは、ウェルビーイングデザイナーの育成です。ウェルビーイングな社会を実現するためには、幸せ・生きがい・安心・福祉・健康・平和など、ウェルビーイングについての社会学・心理学的知見や、新たに創造的なデザインを行うための工学的手法・デザイン学的手法を学ぶことが必要」と西本氏は語る。

(撮影:中曽根氏)

幅広い学術領域の習得に加えて、自然・地域・企業・世界でのフィールドスタディーズから得られた体験的知見と創造的実践力を統合させることで、ウェルビーイングデザイナーを育成し、輩出するカリキュラムを構築しています。

具体的には、幸福論・社会心理学・哲学・デザイン工学・ポジティブ心理学など、幅広い分野の学術領域の習得と、コミュニケーション・プレゼンテーション・ロジカル思考・システム思考・エコシステム・アートなど、社会デザインを創造していくための手法が学べる基盤科目群があります。

さらに、2年生から全国の企業、地域に出向いての実習や、海外大学への短期留学やさまざまな地域でのインターンシップも用意されています。私は、この点がとても魅力的だと思いました。これは世界に目を向けると、米ハーバード大学より入るのが難しいとされるミネルバ大学がいち早く取り入れた教育システムにも似ています。

今教育のトレンドは探究ですが、これは教室の中だけでは学べません。今回のプレス発表では、和歌山から島田氏が参加され、開校後に行われる予定の地域実習の様子を紹介されました。島田氏はユニリーバ・ジャパン・ホールディングスの元取締役人事総務本部長で、人のモチベーションに注目し、コロナ前から働く場所や時間も自由にした新しい人事制度を立ち上げるなど、企業におけるウェルビーイングのあり方を長年追求してきたリーダーです。

(撮影:中曽根氏)

ほかにも名を連ねる企業や地域は、自然環境との共生や地域課題を解決するプロジェクトで注目を集めている場所が多く、学生たちは、実習に参加することで、最前線の取り組みを体感するだけでなく、各界のオピニオンリーダーとつながることができるのも魅力の1つだと感じました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら