自分の気持ちを表現し合う「演劇教育」が子どものコミュ力を育てる訳 子ども創作舞台演出家・むらまつひろこに聞く

演劇的手法で“ありのままの自分”を表現できる場づくりを

演劇教育。日本ではなじみが薄く、「演劇教育」と聞くと、多くの人は「学芸会の劇」をイメージするのではないだろうか。

欧米などでは、公教育に演劇教育(ドラマ教育)が組み込まれている。台本どおりに演じることが目的ではなく、現実とは切り離した「演劇」という手法を使って、相手にわかるように感情を伝えることや相手の感情を受け取る“コミュニケーションの練習”を目的としており、子どもたちは授業を通して多角的な視点や考え方を学ぶ。

日本には、このような一貫した演劇教育のサイクルはないが、2010年度より文化庁の「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」の1つとして「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」を展開し、芸術家などと教師の連携による芸術表現体験活動を取り入れたワークショップ型の授業の実施などが推進されている。

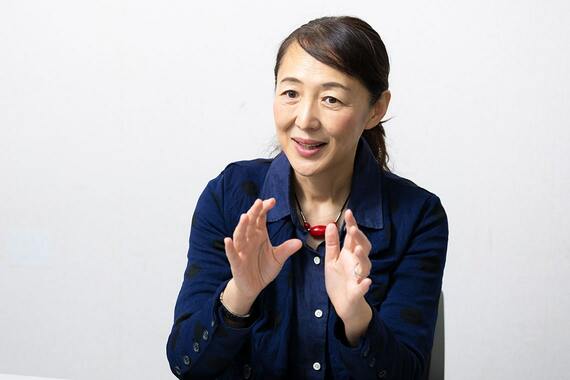

子ども創作舞台演出家であり、一般社団法人「プレイキッズシアター」代表のむらまつひろこ氏は、こう話す。

「私自身、オペラやミュージカルなどの舞台演出に長年携わる中で子ども向けの舞台づくりに魅力を感じ、子どもたちの世界を知るべく学びを深め始めたところ、演劇教育に出合い、『これが自分のやりたかったことだ!』と。以来、演劇的手法を用いて子どもたちと舞台をつくっていくワークショップを全国で行っています。子どもたちみんなで舞台をつくり上げるプロセスの中では、『いいね!』が合言葉。ワークショップでは、子どもたち一人ひとりがトライ&エラーを繰り返しながら、じっくり考えたり、アイデアを出したり、自分の気持ちの変化を感じたり、想像する世界を周りの人に伝えたり、答えのない問いと向き合ったりしながら、“ありのままの自分”を表現できる場づくりを目指しています」

子ども創作舞台演出家、一般社団法人プレイキッズシアター代表理事

子どもたちのアイデアや言葉を紡ぎ、個性を引き出すことで、世界に一つだけの舞台を創作。その様子はドキュメンタリー映画『じぶんのことば』にも取り上げられる。子ども演劇、ミュージカルの演出だけでなく、遊びの場、ワークショップの主催&ファシリテート、教育現場での講演などに取り組む。1児の母親

07年から活動を始め、これまでに延べ3万人以上の子どもと接してきたむらまつ氏。子どもたちとゼロから創作した舞台は40作品を超える。

「ワークショップをきっかけに、自分たちで作ったお話を小説や漫画にしたり、曲を作ったりし始めた子もいましたし、ワークショップを経験した子が大学生や社会人になって人と話し合う機会を重ねる中で、『周りに理解してもらえないことがあっても、きっとどこかに糸口があると思えるようになりました』と話してくれたこともあります。子どもたちは、大人が思う以上に自分の世界があり、その子なりの考えを持ち、成長し続けていることを実感しています」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら