自分の気持ちを表現し合う「演劇教育」が子どものコミュ力を育てる訳 子ども創作舞台演出家・むらまつひろこに聞く

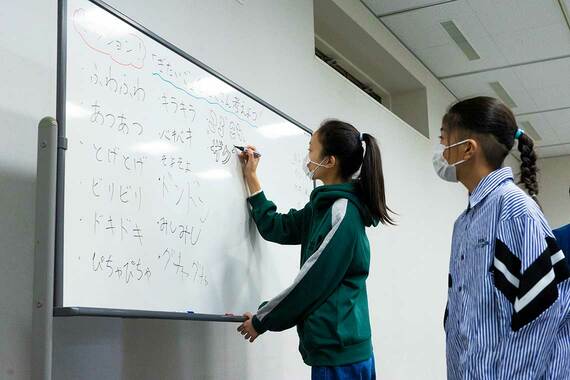

むらまつ氏の導きの下、リズムに合わせて簡単な動きをまねし合ったり、「夏休み」などお題として提示された単語をみんなに説明して当ててもらうゲームをしたり、「ふわふわ」「とげとげ」「ビリビリ」などの擬態語をジェスチャーで伝え合ったりなどのワークを行いながら、大声で笑ったり、ときには困ったり、照れたりなどさまざまな表情を見せる子どもたち。

ワークの最中、むらまつ氏は、子どもたちからのちょっとした声に耳を傾け、「いいね〜」「なるほど〜」「あ〜、そう思ったんだ」など、絶妙のタイミングで言葉をかける。大げさな褒め言葉も不自然な叱咤激励もない、正直で真っすぐな言葉やまなざしが、子どもたちの心を解きほぐしていく。

活動の後半は、“遊ぶ”から“つくる”へ。4〜5人ずつのチームに分かれ、「日常生活で『えっ!?』と思うワンシーン」についてみんなで出し合い、その中の1つを選んで数十秒のシーンを創作する。大人は基本口を挟まず、子どもたちを見守る。話し合いがなかなか前に進まないチームに対しては、スタッフが子どもたちに寄り添い、子どもたち自らが主体的に動いていけるように「しかけて、待ち」ながら、子どもたちの世界観を尊重する役割に徹する。

そして、ミニ発表会。1グループずつ順番に、「乗ろうとした電車に乗れなくて悔しがる人がいた!」「下校中に酔っ払いとすれ違った!」など、いかにも子どもらしい「日常生活で『えっ!?』と思うワンシーン」についての創作劇を発表し合った。

最後の振り返りの場では、子どもたちがわれ先にと言わんばかりに挙手して今日の活動の感想を言い合っていた。中には自身の学校生活の悩みについて蕩々(とうとう)と話し出したりするなど、自分の“殻”を取り払い、自分の気持ちを表現し合う姿に感動を覚えた。

「ワークショップを重ね、子どもたち同士で舞台をつくり上げていくプロセスの中で、『自分のアイデアが周りからどう思われるかな』『批判されないかな』など迷いや不安を抱きながらも心理的安全性が確保された環境の中でお互いを認め合い、対話を重ねていくうちに、自分の中のいろんなブロックが外れていき、子どもたちは、“自分の言葉”を発するようになります。そして、一つの舞台が完成するとき、その子たちにしか見えない世界に出合えます。『生きるって、楽しい!』『自分って、すてき!』とでも言っているかのような子どもたちの輝く表情に、これまで何度も出合ってきました」と、むらまつ氏。

自己効力感、向社会的スキルに上昇傾向が見られる

演劇教育が、子どもたちの資質や能力にどのような影響を及ぼすのか。

「こがねい子ども創作舞台プロジェクト」では、これらを学術的な視点からも検証するべく、豊橋創造大学で「対人コミュニケーション論」を教える同大学教授・加藤知佳子氏をスタッフに迎え、活動の視察、参加した子どもたちと保護者へのアンケートによる調査を依頼している。

昨年の調査では、プロジェクト終了後、子どもたちの「目標を達成するための能力を自らが持っている」と認識する「自己効力感」、友達への援助や友達との関係をつくるスキルである「向社会的スキル」が、プロジェクトスタート時と比較しともに上昇傾向が見られたという。

今年度も継続して調査を行っており、「共感性」、困難に遭遇しても立ち直る力である「レジリエンス」の観点から、同様の方法で検証していくという。

演劇教育は、答えのない問いを探すのに大切なツール

本プロジェクトの“応援団長”と公言してはばからないのが、小金井市の大熊雅士教育長だ。

「先行き予測困難な時代を生きていくこれからの子どもたちには、一人ひとりの問題解決能力、みんなで力を合わせて集団で問題を解決していく能力の両方が必要不可欠です。このような時代の到来を予測してきた世界各国では教育改革が進み、“知識の量を評価する教育”から“子どもたち一人ひとりの資質や能力を育む教育”への移行が進んでいるのに、日本では、いまだに子どもたち全員が前を向いて先生の言うことを聞く画一的な一斉授業が主流です。もちろん、これらの授業で基礎的な学力は身に付きますが、これだけでは、答えのない問いに果敢に挑戦する力や問題解決能力を養うことは難しいでしょう」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら