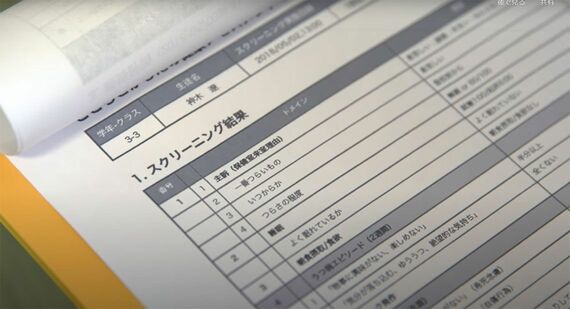

情報端末で自殺リスクや精神不調を可視化、学校導入広がる「RAMPS」とは? 中高生の回答「約6割にうつ症状」見られた年も

そのほか、RAMPSの回答を機に詳しく話を聞く中で、いじめやSNSでのトラブルなどが明らかになり、対応につながった例も少なくないという。RAMPS導入校の養護教諭からは、RAMPSを毎日使ううちに「自殺予防や精神疾患の早期発見にどういう視点を持てばよいかわかるようになった」「自殺予告を受けて駆けつけるといった緊急時でも、適切な声かけができるようになった」という声も寄せられている。

ちなみにRAMPSの仕組みは、大人のアセスメントにも転用が可能だという。現に企業や教育委員会からの問い合わせは多く、ある教育委員会では教職員のメンタルヘルス対策に向けて、まずは現状のRAMPSで試験的に使い始めたところだ。

この3年間は「アラートの発出頻度」が増加傾向

しかし、導入校が増えて成果が出ているとはいえ、RAMPSにできるのは精神不調や自殺リスクを察知するところまでだ。その先の対応策がしっかり整っていなければ活用は難しい。だから、4段階のリスク評価に応じたトリアージの決定や模擬訓練など、対応に当たっての十分な体制が確立されていることを導入条件としているという。

北川氏は好事例として長野県を挙げる。同県では「子どもの自殺危機対応チーム」を独自に設置している。県・教育委員会の職員だけではなく、弁護士、精神科医、公認心理師・臨床心理士、精神保健福祉士、NPO法人など外部の専門家と学校がチームとなって、「自殺リスクを抱えた子ども」に対して教職員が適切に支援できるよう、学校をサポートしている。この体制の中で、RAMPSを活用している。

「やはりリスク察知後の支援が最も重要です。長野県のような先進的な取り組みを参考に、各自治体が地域資源を活用し、地域全体で子どもたちを見守る体制が整備されることを願っています」と北川氏は言う。

文科省の「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数は368人と、前年度の415人を下回ったものの高止まりの状態で、増加傾向が続く。RAMPSのデータからも、子どもたちの危機的な状況が確認されているという。

「コロナ禍以前のある年の中高生は、『絶望的な気持ちになりますか』などのうつ症状に関連する質問に『はい』と回答した子が約6割、『生きていても仕方がない』『これまで自分で自分を傷つけたことがある』などの希死念慮や自殺企図に関する質問に『はい』と回答した子が約2割いました。さらに2020年からこの3年間では、アラートの発出頻度が増加傾向にあります。コロナ禍以降のデータについては解析中のため精査が必要ですが、精神不調や自殺リスクを抱える子は、大人が想像するよりも増えている印象です」

政府の新たな「自殺総合対策大綱」では、子ども・若者の自殺対策は重点施策の1つとなっており、児童生徒の精神不調などの早期発見や自殺の実態解明にITツールを活用することにも触れられている。先駆けて学校現場に導入されているRAMPSの今後について、北川氏は、こう語る。

「蓄積されたデータの解析を急ぎ、研修もさらに充実させ、子どもたちの命を守る取り組みのためにRAMPSをよりいっそう役立てていきたいと考えています」

(文:田中弘美、写真:北川裕子氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら