「小規模校の探究学習」、人手不足・知識不足の課題にオンライン連携が解決策 カタリバ提供の「他校との交流」で生徒が輝く訳

現在、参加しているのは岩手県立大槌高校、山形県立小国高校、熊本県立小国高校、茨城県立小瀬高校、宮崎県立高千穂高校、第一学院高校横浜キャンパス、島根県立吉賀高校、栃木県立足利特別支援学校の計8校。全日制校に限らず、広域通信制の高校など多様な学校が名を連ねている。生徒総数は約250名だ。

今年は高校2年生を対象に「学校横断ゼミ授業」を実施。4校の連携グループをつくり、合同授業プログラムとして年4回、総合的な探究学習の授業をオンラインで共に行う。各グループには専門科目を活用できる先生のほか、テーマに関係を持つ大学生や専門家を配置し、学校単体では得られなかった多くのサポートで生徒の興味関心にシナジー効果を生むことを目指す。

それでは、実際の授業風景を見てみよう。今年11月に行われた第3回オンライン合同授業には、岩手県立大槌高校、山形県立小国高校、熊本県立小国高校、栃木県立足利特別支援学校の4校が参加。生徒約120名、先生約20名、サポーター約30名の合計170名ほどが、テーマごとに27のグループに分かれてオンライン上で互いの探究テーマを語り合う。授業時間は授業2コマ分の約2時間だ。司会やファシリテーターは生徒やサポーターが務め、教員たちはあくまでバックアップの役割を担う。

今回、総合司会を務めたのは、山形県立小国高校の女子生徒たち。やや緊張しているように見えるが、元気にハキハキと司会をこなしていく。

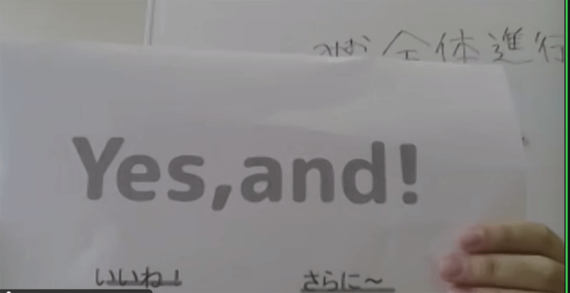

「意見を述べるときは『Yes, and!』。まずは肯定から入り、「そして、私は~こう思う」と続けましょう。リアクションは身振り手振りで『OK』や『GOOD!』をしてみてくださいね」

いずれも、互いの意見を前向きに発展させるためのルールだ。全体オリエンテーションの後は、それぞれがオンライン上であらかじめ決められた各ルームに入室し、一斉にグループ授業を始める。1グループの生徒数は4~5名程度で、グループ内では大学生や専門家などのサポーターがファシリテーターを務める。

授業冒頭の20分は、生徒たちが自己紹介を行う。学校と名前だけでなく、最近の出来事なども共有して交流を深める。人見知りや恥ずかしがり屋の生徒もいそうだが、話し方はそれぞれ的確で、時には笑いも起こる。オンライン上の不具合にもしっかり対応し状況を確かめ合う様子は、社会人のリモート会議さながらの印象を受けた。

自己紹介の後はいよいよ、60分間の発表・対話だ。例えば、山形県立小国高校の女子生徒は「柿渋で小国町の飲食店を救おう!」という探究テーマの下、塗料や染料、万能民間薬として使われる柿渋の抗菌作用に注目し、コロナ禍で苦しむ飲食店のために、柿渋で染めたのれんやコースターなどを作成した経緯について報告した。研究のきっかけは、20年に奈良県立医科大学が柿渋に新型コロナウイルスを無害化させる作用があると発見したこと。そこで地元にある柿渋に注目し、アイデアを練った。ほかの生徒からも「よく作った」「実現するまでにどんな苦労があったのか」などさまざまな声が上がった。