不登校の子どもに「学校以外の居場所」つくる、7人の子を持つ母親の素顔 不登校過去最多、フリースクール運営に助成を

2017年、学校に行くのがつらい子が平日の日中に立ち寄れる場所を増やす「多様な学びプロジェクト」を立ち上げ、自身の思いをSNSにつづって協力を呼びかけたところ、予想をはるかに上回る反響があったという。

「協力メンバーが集まる会議の場所を無料で貸し出してくれた方、Zoomがまったく浸透していなかったあの時期に『Zoomを使っていろいろお話ししましょう』と、マレーシアから声をかけてくれた方、『生駒さんの考えをロゴに表したいです』と、プロジェクトのロゴデザインワークを買って出てくれた方など、まさに多様な方々が声を上げてくださいました」

プロジェクトの趣旨に賛同した施設や団体は「街のとまり木」として「鳥が羽を休めたり、自由に選ぶことのできるとまり木」をイメージした共通のステッカーを貼り、子どもや保護者に気軽に利用してもらうよう呼びかけたところ、SNSや口コミなどで広がり、次々と賛同者が現れた。

22年11月現在、「街のとまり木」の輪は、フリースクールやカフェ、図書館、児童館など全国で約470カ所に広がり、名前、住所、特徴がホームページで公表されている。

今回の取材は、「街のとまり木」の1つ、「楽ちん堂カフェ」(東京都世田谷区野毛)で行った。オーナーの森田清子氏は、「ここは、地域の子どもたちから高齢者まで誰もが足を運べる場所。24時間365日開放し、不登校の子やその保護者も受け入れています」と言う。

カフェの奥の部屋に案内してもらった。複数の小学生がパソコンで遊んだり、スタッフさんとおしゃべりしたりして、交流を楽しんでいた。保護者も当番制で運営をサポートしている。「ここでは、親も素の自分を出せるんです」という保護者の言葉が心に残る。

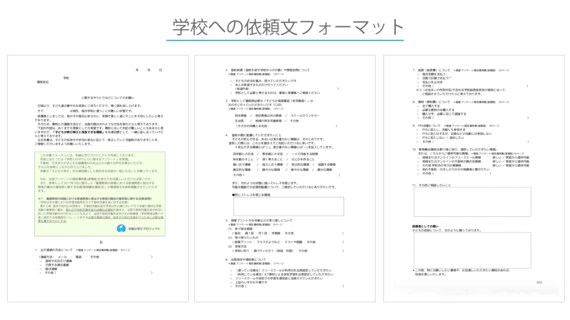

子どもの不登校を学校に伝える「学校への依頼文フォーマット」

2022年4月1日。「多様な学びプロジェクト」のホームページ上で、不登校の子の保護者が学校に対応の希望を具体的に伝える「学校への依頼文フォーマット」を公開した。

「不登校のお子さんを持ち、とまり木オンラインサロンメンバーでもある一人のお母さんから声が上がったのです。年度が替わって担任の先生が代わるたびに子どもの状況について一から話をするのを負担に感じていて、『保護者から学校に“書式”で伝えるツールがあれば』と、学校への依頼文フォーマットの作成を提案されました」

提出する保護者だけでなく、受け取る先生にとっても負担にならないようなフォーマットを作成するべく、サロン内でプロジェクトチームを発足。不登校や学校に行き渋る子どもの保護者を対象に、学校とのやり取りで困ったことについてアンケートを行い、10日間で630件以上寄せられた回答を基に、フォーマットを完成させた。

A4サイズ3ページ仕立て。出欠連絡の方法や登校の際の配慮など10問あるチェックリストに保護者が答えていくことで、学校への依頼文が完成する仕組みになっている。

「何としても新学期に間に合わせたいと、メンバーの皆さんが熱い思いで夜な夜な作業しながら作り上げました。テレビのニュースで取り上げてもらえたこともあり、反響も非常に大きかったですね。『この紙1枚で要望が通りました』という保護者の方に加え、スクールソーシャルワーカーの方、スクールカウンセラーの方、自治体の教育委員会の方からも『すごくよいので使わせてもらいたい』という声もいただきました」

フリースクール運営の公的な助成を

7人の子どもたちの子育てをしながら活動を続ける生駒氏。不登校だった長男は、通信制高校の1年生になった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら