「社会との積極的な関わりを」仏教系大学としての使命

「SDGs」と「仏教」。一見すると領域の異なるこの2つの概念を結び付けて、地球規模の課題に挑む大学がある。浄土真宗の精神を建学の精神とする龍谷大学だ。2039年に迎える創立400周年に向けた将来ビジョン「基本構想400」で行動哲学「自省利他」を掲げ、自らの行いや属する集団を省みて、他者のために尽力する大切さを説いている。

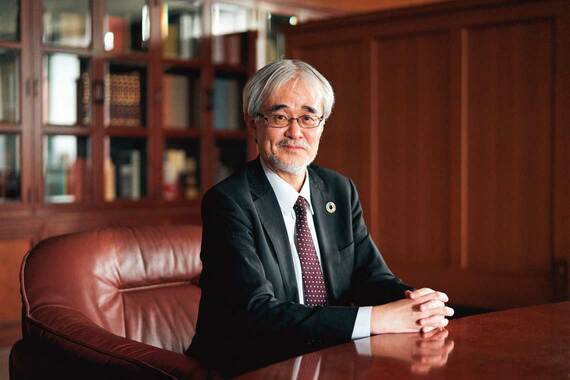

これには、入澤崇学長の大学と仏教のあり方に対する課題意識が込められている。

「以前の大学は社会にあまり目を向けない、内向きな機関だったのではないでしょうか。『大学を卒業して、社会に出る』とよく言いますが、その表現には大学と社会は別領域だという無意識的な捉え方が感じられます。身近にあるはずの社会に対して学生たちが関心を持ちづらい環境を私たち教育機関がつくっていたのでは、と反省しました。コロナ禍を経て、大学は今まで以上に社会に関わっていくべきだと考えています」

さらに、社会に対する意識が欠けていたのは仏教界も同じだと入澤学長は主張する。元来、人間の生き方を問うてきた仏教。人間存在を見つめるということは、人間の営みが原因となって引き起こされた環境問題や社会課題についても考えるということだ。

「今やSDGsは、仏教にとって無視できないテーマ。近年ようやく仏教界でも社会実践を重視する声が上がるようになりましたが、それもまだ少数です。仏教の精神を基盤に教育を行っている、私たち仏教系の大学が率先してSDGsに取り組み、仏教界全体を巻き込んでいくべきだと思いました」

入澤学長は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すSDGsと「摂取不捨(すべての者をおさめとって見捨てない)」という仏教の考え方に共通点を見いだし、「仏教SDGs」を提唱。自身が理事長を務める「龍谷総合学園」にも、その考え方を広めている。龍谷総合学園とは、浄土真宗本願寺派の宗門に関係する法人、校からなる国内最大規模の学園グループ。2019年には仏教SDGsについて考える新規プロジェクトが始動し、全国の加盟校から参加した高校生がよりよい未来に向けた熱い議論を交わした。

世代、領域を超えて広がる連帯の輪

「多くの若者たちがさまざまな社会問題を自分事として捉えています。その行動力には驚かされるばかりです」と語る入澤学長。学生の柔軟な発想力と豊かな感受性を生かしたユニークな取り組みや、社会問題の解決を主目的とするソーシャルベンチャーの起業が後を絶たない。近年、社会貢献に意欲的な学生が増えているが、学生主体の活動が盛んな理由はそれだけではないという。

「彼らの行動力に一番大きな影響を与えているのは、先輩の存在です。日常的に社会への課題意識を感じていても、解決法がわからなくては先へ進めません。タイの少数民族がつくるコーヒー豆の販売・価値普及を通して、持続可能な流通モデルを目指す『(株)アカイノロシ』や、障がい者の安定賃金の実現に向けた靴磨きビジネスを創出し、インクルーシブ社会の実現に貢献する『(株)革靴をはいた猫』など、社会で活躍する卒業生の姿が学生たちの指標になっているのでしょう」

世代を超えて、自然と広がっていく持続可能な社会に向けた活動。一人ひとりの小さな行動が伝播するバタフライエフェクト的な効果も、SDGsに向けた連帯の一つと言えるだろう。

SDGs達成に向けた連帯は、地域にも広がっている。龍谷大学は2022年4月25日に環境省と「地域脱炭素の推進に関する協力協定」を締結。自然科学系の学部を置く瀬田キャンパス(滋賀県大津市)を中心に、自治体と協働で地域脱炭素の実現に向けて取り組む。「今や、一人ひとりの意識改革では追いつかないほどに気候変動の問題は深刻になっています。一大学ではできることに限りがあると感じ、今回の締結に至りました。従来の市、県との連帯をさらに国へと同心円状に広げた形です」と入澤学長。今後は、「循環」をキーワードに、地下資源だけに頼らないエネルギー開発に注力していくという。「キャンパスブランド構想」として、瀬田キャンパスの活性化にも取り組み、地域の特性を生かした価値創造や社会変革を牽引する拠点形成を図る。