自分で決める力を培う「デジタル・シティズンシップ」教育が探究力も伸ばす 働き方や指導員不足にも挑む吉川市の実践ICT

(撮影:風間仁一郎)

「ICTを活用して何をするか」成果発表のステージも用意

教育通信の発行以外にも、SNSなどを活用して情報発信に注力する同市教育委員会。保護者の理解とリテラシーを高めることが、教員の負担削減にもつながるかもしれない。

「私が現役の頃も、インターネットやスマートフォンなどの子どものトラブルを、すべて学校に持ち込む保護者がいました。そうしたことが重なれば、教員はリスクばかりを考えて、禁止の方向へと動いてしまうのは仕方ないことです。しかし、自分自身が痛い思いをしないと、子どもはなかなかわからないというのも事実です」(大西氏)

取り返しがつかないことが起こる前に、学校の中で「取り返しがつく程度の痛い思い」を体験しておく。それが子どもの身を守ることにもなると大西氏は考えている。

「オンライン上のコミュニケーションツールでも、子ども同士で『その言い方はないんじゃないの?』など、いざこざが起きることもあります。そうした実際の出来事の中で、子どもたちは言葉の選び方や情報の受け取り方を学んでいく。小学生向けのコミュニティーにルールを破って中学生が入ってきたことがあったのですが、小学生がそれを冷静に指摘していて、感心したこともありました」(大西氏)

吉川市のデジタル・シティズンシップ教育では、伸ばしたい力として5つのキーワードを掲げている。多様な視点を持ち、他者に共感する「インクルーシブ」、多様なメディア情報を正しく評価する「情報力」、テクノロジーを用いた問題解決力とそれに貢献する「活動参加」、使用時間や優先順位を確立する「バランス」、そして他者と自分の安全を確保する「アラート」だ。大西氏は、これらを「あくまでスタート地点」だと言う。ICTツールは単なるツールにすぎず、重要なのはそれを活用して何をするかということだからだ。

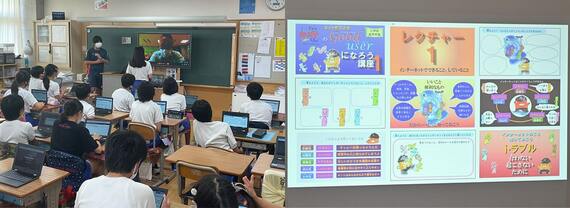

「何をするか」を問うステージとして、市は「児童生徒プレゼンテーション大会」を開始した。対象は市内の小学5年生から中学3年生。昨年に続き2度目の開催となる2022年度には18組がエントリーした。「私こそ令和のかたりべ」のスローガンの下、子どもたちは「吉川市をよりよくするための提案」をテーマに考えた。自らが少年消防クラブに入っていることから消防署に取材し、活動の周知を試みた子どももいれば、市の食文化であるナマズを活用しようと提案した子どもも。各自の関心に基づいて探究活動を行い、ICTを駆使してスライドを作った。

この大会を担当し、大西氏と共に大会のブラッシュアップを図る松岡伸悟氏(ICT教育推進担当副主幹)は、さらなる活性化を期待している。

「大会当日は市長や教育長も見守る中でプレゼンが行われ、優秀者には賞も授与されて自信につながったと思います。今年は夏休みに行った『プレゼン力養成講座』の受講が大会参加の条件でしたが、将来的には、学校の授業で作成したスライドで、そのまま大会にエントリーできるような体制を整えたいと考えています」