デジタル・シティズンシップ教育広がる納得理由 「情報モラル教育」でGIGA端末活用は進まない

GIGAスクール構想に対応する教育が日本にはなかった

欧米で取り組みが進んでいるという「デジタル・シティズンシップ教育」。実は今、日本でも急速に注目が集まっている。

「大阪府吹田市教育委員会はすでにデジタル・シティズンシップ教育の推進を打ち出しており、岐阜市は岐阜聖徳学園大学と協同で、広島県も県全体で取り組もうとしています。研修実施に動き始めている教委も複数あります」

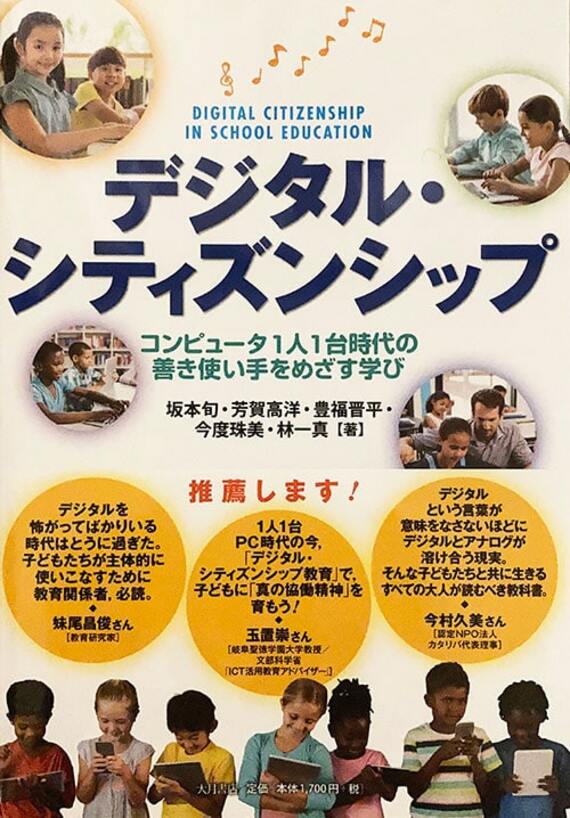

そう話すのは、法政大学キャリアデザイン学部教授の坂本旬氏。2020年12月に発売された『デジタル・シティズンシップ~コンピュータ1人1台時代の善き使い手をめざす学び』(大月書店)の著者の一人だ。同書の初版は発売から1カ月ほどで売り切れ、坂本氏をはじめとする5人の著者に次々と学校や教育関係者から問い合わせがあったという。文部科学省が推進している教育ではないにもかかわらず、なぜこのような反響があったのか。

国内でデジタル・シティズンシップという言葉が知られるようになったのは、20年4月27日の「初等中等教育分科会(第125回)・新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会(第7回)合同会議」でのこと。委員である認定NPO法人カタリバ代表理事の今村久美氏が、コロナ禍における提言をまとめた意見書の中でデジタル・シティズンシップ教育の重要性を訴えたことが1つのきっかけだという。

さらに学校では、GIGAスクール構想の前倒しで、1人1台端末の整備が急ピッチで進んだ。「その中で、日本には端末活用に対応した教育がないということに現場が気づいたのでしょう。だから今、GIGAスクール構想にピッタリと合うデジタル・シティズンシップ教育への関心が高まっているのだと思います」と、坂本氏は分析する。

情報化に伴う教育といえば、日本ではこれまで「情報モラル教育」が推奨されてきた。しかし、これは「ネット依存症やSNSへの書き込みの影響など、インターネットの危険性を教えるだけで、使用を抑制する教育」(坂本氏)であり、ICTの活用を前提とするGIGAスクール構想の理念とは真逆の教育だという。

「今の子どもたちは、幼い頃からスマートフォンやオンラインゲームに慣れ親しんでいるデジタルネイティブですが、ネットの世界が公共の場であるという意識をまったく持っていません。SNSなどを利用すれば一生消えることのない『デジタル足跡』が残るという意識もない。教わっていないから仕方がないのですが、本来はきちんとデジタルアイデンティティーについて教えるべき。情報モラル教育には、こうしたICTとインターネットを利活用するに当たっての基本的な視点が欠けています」

SDGs教育との親和性が高く、海外では成果も

そのため、真に必要なのは「デジタル・シティズンシップ教育」だというが、いったいどのような教育なのか。

「簡単に言うと、ICTのよき使い手になると同時に、よき社会の担い手になることを目指す教育です。今、インターネットが社会インフラとなり、若い人たちは普通にSNSを使っています。その現実を前提に、市民としてどう生きていくべきかを考えさせ、責任あるICTの使い方と社会への貢献の仕方をしっかり教えようというもの。つまり、ネット空間だけのシティズンシップではなく、『デジタル時代のシティズンシップ』を育てていく教育なのです。