クラウド化前提の「校務の情報化」に盲点、民間の教訓生かしSaaS化まで議論を 利便性とセキュリティーを両立させる具体論

利便性とセキュリティーを両立させる具体的なあり方の検討へ

こうした状況について、ITの専門家はどう見ているのか。ICT市場専門のリサーチコンサルであるMM総研取締役研究部長の中村成希氏はこう話す。

「校務による長時間残業の常態化に加え、そもそも必要な教員数を確保できない自治体が増えているなど、公立学校の教員の働き方改革は待ったなしとなっています。こうした課題の解決手段としてICT活用への期待は高いのですが、教員の働き方改革に必要なICTツール選定の段階で、課題が山積しているのが現状です」

自治体によってはクラウド化の入り口にも至っていないところもあるという。とくに小規模な自治体の教育委員会では、校務支援システムのクラウド化が進んでいない。MM総研が小規模な自治体が使用している校務支援ソフトについて行った調査では「標準的なパッケージソフトではあるものの、2010年代に進んだクラウド化の恩恵を受けておらず、自治体が機能ごとに優れたソフトを複数使い分けることができていない状況にある」と中村氏は指摘する。

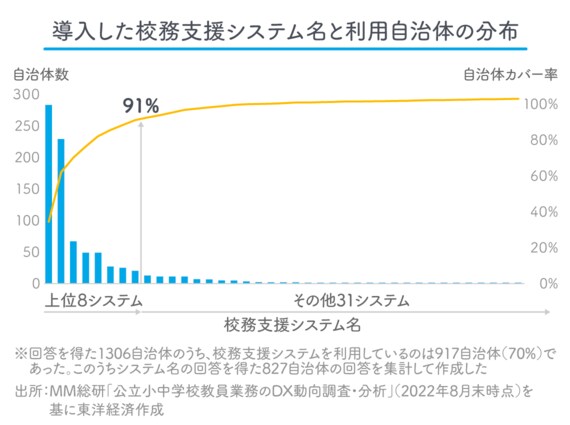

またMM総研が自治体に行った校務支援ソフトの種類と数を聞いた調査では、ソフトウェア名の回答を得た827自治体で39種類の異なるソフトが利用されていた。「県単位の共同システムを利用している」という回答を含む上位8ソフトウェアで利用自治体の91%を占めるが、残り31ソフトが少数の自治体に利用されていることがわかった。

ここからわかるのはパッケージソフトが乱立していること、それが校務支援システムのクラウド化を阻害する可能性だ。「校務系システムは、それぞれのソフト会社が個別開発から培った知見で標準的機能を備えたパッケージソフトへの移行が進んだ。数自治体しか利用していない小規模なパッケージでは、ベンダーもクラウド化に踏み切るだけの投資をできない可能性がある」(中村氏)という。

さらに課題として浮上しているのが、成績などの機微情報の扱いを含むセキュリティー問題だ。中間まとめでは、アクセス制御によって情報へのアクセスを管理し、インターネットにつながっていない状態と同等のセキュリティーを担保する仕組みの構築を目指すべきとした。教育データの利活用が検討される中で、学習系と校務系のデータ連携、その前提としてのクラウド化は必須ということだろう。つまり利便性とセキュリティーを両立させ、その具体的なあり方について今後検討していく必要がある。

クラウド化に加えて、SaaS化まで議論すべき理由

では実際、どう対応していけばいいのだろうか。企業などでクラウドサービスとして主流になりつつあるのは、SaaS(サース:ソフトウェア・アズ・ア・サービス)と呼ばれるものだ。

企業でも機密情報や個人情報を扱うため、当初はクラウド化に躊躇する向きもあったが、今では当たり前のようにクラウド化への転換が進んでいる。その意味でも中村氏は、利便性とセキュリティーを両立する校務支援システムのクラウド化のあり方として、SaaSが最も適しているのではないかと指摘する。

クラウドサービスには、ハードウェアのみを提供するIaaS(イアース)、プラットフォーム機能を提供するPaaS(パース)、そしてソフトウェア機能を提供するSaaSの3種類のサービスモデルが存在するが、ユーザーにとって最も負担が少なく高度なセキュリティー対策を実現できるのがSaaSだとされる。ソフトウェアの開発、ユーザー側の管理が不要で、コストも抑えられ、場所を選ばずにサービスを利用できるからだ。「Microsoft 365 Education」や「Google Workspace for Education」はもちろん、今企業で広く使われている「Sansan」「Salesforce」、サイボウズのグループウェアなどもすべてSaaSだ。